車積載はみ出し時に必要な2つの許可とは?

トラックの荷台から積載物がはみ出す場合、運行には許可が必要になることをご存知ですか?

この記事では、積載物の規制や「制限外積載許可」、関連する「特殊車両通行許可」との違いや申請方法、違反リスクまで詳しく解説します。

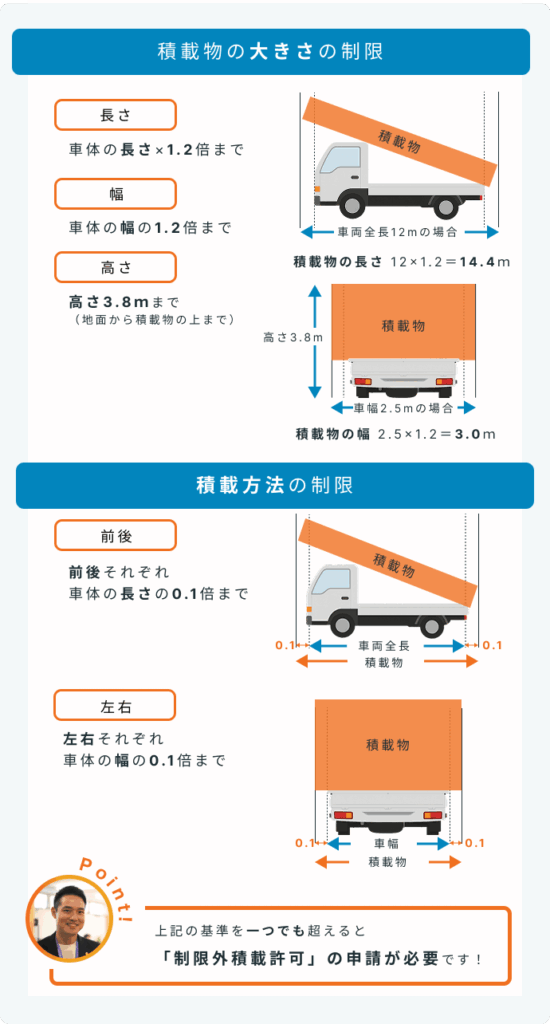

道路交通法で定められた積載制限

トラックやトレーラに荷物を積むとき、車検証に記載してある「最大積載量」を守れば、載せられるだけ荷物を積んで良いわけではありません。 積載物の大きさに関する規制は道路交通法で定められており、道路交通法施行令22条第3項・第4項に「幅」、「長さ」、「高さ」の制限が下記の通りに決められています。

積載制限の基準

- 車幅制限:車体の幅の1.2倍まで(左右のはみ出しはそれぞれ0.1倍まで)

- 車長制限:車両の長さの1.2倍まで(前後はそれぞれ0.1倍まで)

- 積載高さ制限:地上から積載物上まで3.8m(軽四および三輪自動車は2.5m)

これらの制限をひとつでも超える積載には、「制限外積載許可」が必要です。

制限外積載許可とは?

道路交通法第57条第3項の規定により、積載物が分割できないため車両の長さ・幅・高さの制限を超えてしまう場合に必要となる許可です。

例えば、電柱や鉄柱などの長尺物や重機などが荷台からはみ出す場合など、車両の長さや幅よりも大きな積載物を載せる場合が該当します。申請は、運行開始前に出発地を管轄する警察署長に出します。

荷台から長い支柱が出ており、赤い布が取り付けられているトラックを見かけたことはありませんか?

これは、制限外積載許可の対象となる典型的な車両の一例です。

大型車両は注意!必要なもう一つの許可

「制限外積載許可を取得すれば大丈夫!」ではないこともありますので要注意!

実は、大型トラックや大型車両の場合「特殊車両通行許可」も併せて必要になる場合があります。

特殊車両とは、車両の構造や運搬する積載物が特殊で、道路法で定められている「一般制限値」をどれか一つでも超えている車両を指します。

▽一般制限値、特殊車両についてもっと知りたい方はこちらの記事を▽

自社で運搬する車両の積載物により、それが特殊車両に該当する場合、特殊車両通行許可(もしくは特殊車両通行確認)を取得しなければ法律上道路を走行することはできないので注意しましょう。

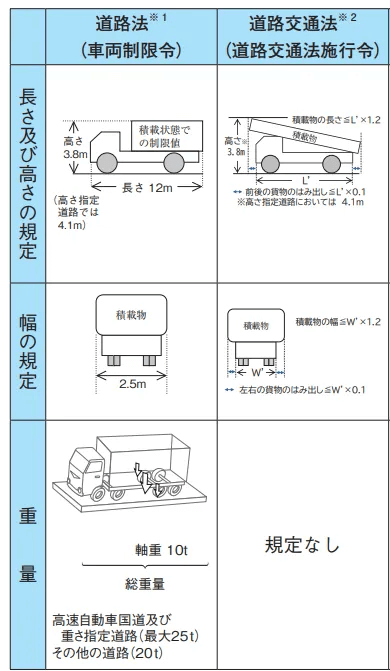

制限外積載許可=「道路交通法」

特殊車両通行許可=「道路法」

に基づくため、2つは全く別の許可であることがポイントです!

どちらの制限値にも該当する場合、2つ許可を取得して走行が必要です。

| 項目 | 特殊車両通行許可 | 制限外積載許可 |

|---|---|---|

| 根拠法 | 道路法 | 道路交通法 |

| 管轄 | 道路管理者(国道事務所、都道府県土木事務所など) | 警察署(公安委員会) |

| 申請先 | 道路管理者 | 車両の出発地を管轄する警察署 |

| 主な対象 | 車両の大きさや重量に関する許可 | 積載物のはみ出しに関する許可 |

下記の表は道路法と道路交通法の規定の比較表です。少しずつ規定が違うため2つの法律の規定をどちらも遵守できているかチェックをしましょう。

引用:特殊車両通行ハンドブック2025.4月版より

制限外積載許可の申請と必要書類

制限外積載許可を取得するには、正確な書類の準備に加えて、申請先や手続きの流れをしっかりと把握しておくことが重要です。 ここでは、申請先、許可が下りるまでの目安日数、申請にかかる費用など、実務的な手続きの詳細について解説します。スムーズに許可を取得するためにも、事前に流れを把握しておきましょう。

制限外積載許可の申請書類一覧

許可申請に必要な書類は以下の通りです。

- 制限外積載許可申請書(運転者1人につき2部)

- 運行経路図

- 積載物の寸法・形状が分かる資料

- 荷姿図(積載方法を示す図面)

- 車検証の写し

- 運転免許証の写し(運転者全員分)

- 特殊車両通行許可証(該当する場合)

管轄の警察署により求められる書類が変わる場合もあります。事前にHPの確認、問い合わせをして書類漏れがないようにしましょう。特殊車両に該当する場合は特殊車両通行許可を取得し、制限外積載許可申請の際に「特殊車両通行許可証」の提出が必要ですので運行までに余裕をもったスケジュール管理が必要です。

申請先・許可までの日数・手数料

申請先は、出発地を管轄する警察署になります。

過去に許可を取得し、有効期限内に内容の変更がある場合はオンライン申請も利用可能です。

| 申請先 | 車両の出発地を管轄する警察署の交通課窓口 |

|---|---|

| 申請者 | 車両の運転手 |

| 申請のタイミング | 運行を開始する前 |

| 許可までの日数 | 申請から約1週間程度 |

| (他の都道府県・長距離輸送の場合審査機関は延長となる場合有) | |

| 申請手数料 | 無料 |

申請者は基本運転者ですが、管轄の警察署によっては、会社など法人の代表者が申請者になるケースもあり、事前に確認連絡をしておきましょう。 運転者が複数の場合、申請書に連記してください。

制限外積載許可の単位と期間

許可の単位は、原則として申請する1運行に対しての許可となります。

許可の期間は下記のとおりです。

- 原則として、運転行為の開始から終了までの期間に限る。(1回の運行ごと)

- 以下の条件をすべて満たす場合、最大1年間の包括許可が可能

- 同一車両による運行

- 同一品目・同一積載方法での繰返し運搬

- 同一経路を通行

制限外積載許可の限度

制限外積載の許可積載できる積載物にも上限は存在します。

この上限を超える荷物はたとえ制限外積載許可を取得していても、その荷物を積載して運行することができません。

| 項目 | 制限値(大型自動車・普通自動車) |

|---|---|

| 長さ | 自動車の1.5倍の長さまで |

| 幅 | 自動車の幅 + 1.0メートルまで |

| (ただし全幅は3.5m以内) | |

| 高さ | 4.3メートルまで |

| 前後はみ出し | 自動車の長さの0.3倍まで |

| 左右はみ出し | 0.5メートルまで |

上記の大きさを超える場合、積載物の形状や運搬の手段を見直しましょう!

はみ出し積載と違反リスク

法定の積載制限を超過して許可を得ずに走行した場合、運転者および事業者には厳しい行政処分や刑事罰が科されるおそれがあります。

まず、積載物の大きさ制限を超過した場合の罰則は、違反点数1点、反則金は大型車の場合で9,000円です。

また、積載重量の超過に関しては、最大6点の違反点数(免許停止相当)に加え、10万円以下の罰金または6か月以下の懲役が科せられます。

特に反復して違反を行った場合は、車両の使用停止処分や運送事業の許可取消といった重い行政処分に至るケースもあり、営業活動そのものに深刻な影響を及ぼします。

さらに、特殊車両に該当するにもかかわらず通行許可を取得せず走行した場合や、許可証の携帯義務に違反した場合は、道路法第104条に基づき「100万円以下の罰金」が科されることがあります。

詳しくは、「特殊車両通行許可条件の必要性と罰則」をご覧ください。

このように、許可取得を怠った違法積載には、単なる交通違反を超える企業としての社会的信用の失墜という深刻なリスクが伴います。 安全かつ適法な運行のために、各種許可制度を正しく理解し、法令に基づく適切な申請と法令遵守を徹底することが求められます。

まとめ

本記事では、車両の積載物が車体からはみ出す場合に必要な「制限外積載許可」について解説しました。特殊車両との違いについても触れましたが、どちらも申請先、根拠となる法律が異なり、両方の許可が必要となるケースもあります。違反すれば高額な罰金や営業停止などの重大なリスクを伴うため、事前にしっかりと確認・対応することが重要です。

複雑な申請が不安な方は、運送関係の許可申請に精通した行政書士FUTAGO事務所までぜひご相談ください。安全・適法な運行のための確かなサポートをご提供いたします。