産廃収集運搬車登録の基本と表示ルール解説

産業廃棄物の収集運搬業では、使用する車両を都道府県へ登録することが法律で義務付けられています。登録を怠ると罰則の対象となるだけでなく、信頼の低下にもつながります。本記事では、登録の必要性・表示義務・手続きの流れや必要書類まで、実務に役立つポイントを行政書士の視点から詳しく解説します。

産業廃棄物の収集運搬事業の許可はこちらの記事を御覧ください

そもそも産業廃棄物の車両登録って必要?

結論から申し上げますと、産業廃棄物収集運搬に使用する車両は、登録(都道府県への届出)が必要です。産業廃棄物の運搬には法令に基づいた適切な管理が求められるからです。登録することで、適正な業務運営が証明され、取引先からの信頼性も高まります。

車両の登録が必要なタイミングは、新規の許可申請と許可取得後に増車を行ったタイミングです。

新規の許可申請時には、現状自社で使用できる車両のうち産業廃棄物収集運搬業に使用する車両を登録(申請書類として添付)し、許可取得後の増車には、届出書として許可を受けた窓口に提出します。

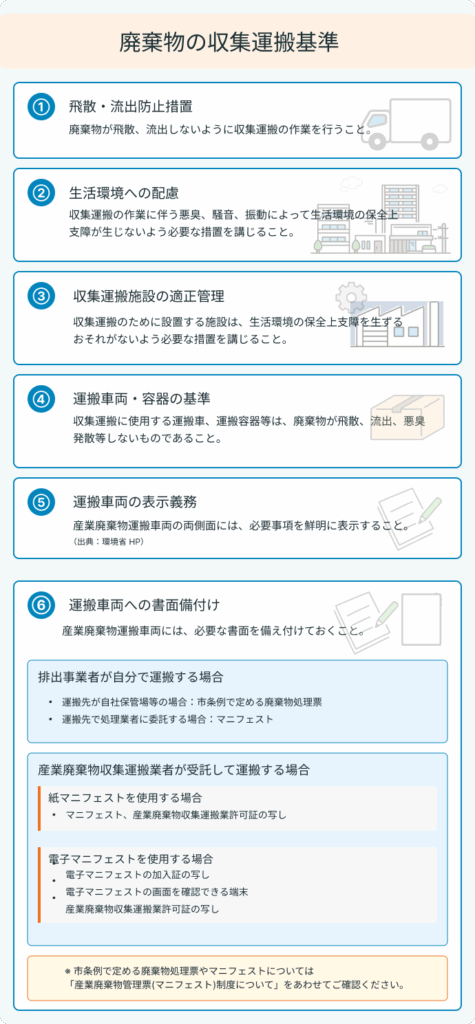

そして、使用する車両はすべて「収集運搬基準」を満たす必要があります。

主な基準は下記の内容です(他にも基準がありますので詳しくは法令をご確認ください)

- 産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。

- 悪臭、騒音又は振動による生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

- 収集又は運搬のための施設には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

- 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、飛散、流出、悪臭の漏れがないものであること。

- 運搬車両(運搬船)を用いる場合には、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車(船舶)」である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、必要な書面を備え付けておくこと。

- 産業廃棄物運搬車両には、下記の通り必要な書面を備え付けておくこと

| 必要な書面の備え付け | ||

|---|---|---|

| 排出事業者が自分で運搬する場合 | 運搬先が自社保管場などの場合 | 市条例で定める廃棄物処理票 |

| 運搬先で処理業者に委託する場合 | マニフェスト | |

| 産業廃棄物収集運搬業者が受託して運搬する場合 | 紙マニフェストを使用する場合 | ・マニフェスト |

| ・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し | ||

| 電子マニフェストを使用する場合 | ・電子マニフェストの加入証の写し | |

| ・電子マニフェストの画面を確認できる端末 | ||

| (タブレット・スマートフォンなど) | ||

| ・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し | ||

産業廃棄物収集運搬業を行う場合に使用する車両はこれら収集運搬基準を満たした構造、設備であることが求められます。

登録しないとどうなる?罰則は?

未登録の車両で産業廃棄物を運搬した場合、廃棄物処理法違反となり、罰則が科される可能性があります。

廃棄物処理法 第30条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

第4号 第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第9条第3項若しくは第4項(これらの規定を第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)又は第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

さらに、信頼性の低下により取引先との契約解除に発展するケースもあります。適法に業務を行うためにも、すべての運搬車両について適切な登録手続きを行うことが不可欠です。

行政書士からのワンポイントアドバイス

車両の増車や減車の際に登録(届出)を忘れていたことはよくあります。特に許可更新前には、前回の更新時から入れ替えがあった車両の登録が漏れていないか確認することをお勧めします。車両の「登録漏れ」は意外と多く、定期的な車両の確認をおすすめします。

参考(廃掃法30条で罰則となる対象)

廃掃法施行規則 第10条の10(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等) 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

第4号 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模

第2項 法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日(法人で次項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)以内に、様式第11号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

車両登録で重要なポイントと表示のルール

車検証と所有者・使用者の確認

登録申請を行う際に重要なポイントは、車検証に記載されている「所有者」と「使用者」の情報を正確に確認することです。

「所有者」とは、車両の法的な保有者であり、売却や廃車などの重要な判断を下す権限を持っています。一方、「使用者」は、車両を日常的に利用・管理する責任を負う人物です。

この確認は、廃掃法施行規則第9条の2第2項および第3項において、運搬に使用する車両に対して「所有権」または「使用権」を有することが求められていることに基づいています。つまり、実質的には、その車両を運搬に使用する正当な権限を有しているかどうかが大切ということです。

運搬に使用する車両がリース車両の場合は?

リース車両の場合でも収集運搬に使用することができます。この場合、「リース契約書」を変更届に添付が必要です。

車両に求められる表示義務と記載ルール

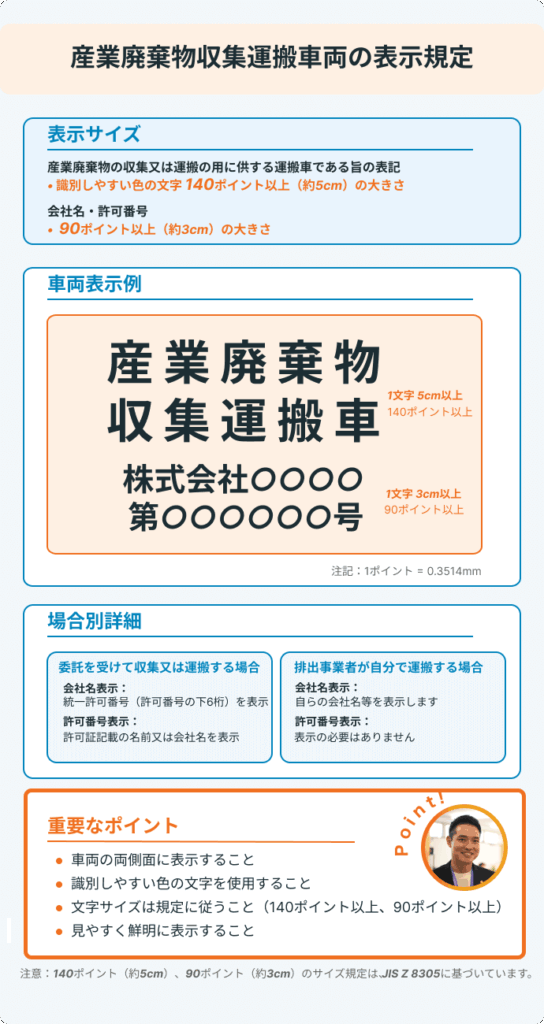

先ほどの収集運搬基準の5つ目に既定されている「「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車(船舶)」である旨を収集運搬に使用する車両に表示させる義務が課せられています。

- 車両の両側面に表示すること

- 鮮明で見やすい表示であること

- 表示サイズ:産業廃棄物収集運搬車である旨は140ポイント以上(約5センチ)

- 表示サイズ:会社名、許可番号は90ポイント以上(約3センチ)

これらの表示は、ステッカーやマグネットシート、ペイントなどの方法で行います。複数の自治体で許可を取得している場合は、許可番号が異なっておりますが、許可番号下6桁は事業者固有番号でどの都道府県の許可でも同じになるため、下6桁の番号を記載すれば問題ありません。

表示義務を怠ると、行政指導や改善命令の対象となり、悪質な場合は罰則の対象となることもあります。また、排出事業者が委託先の適正性を確認する際にも、これらの表示が適切になされているかがチェックポイントとなります。

参考:環境省産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務」パンフレットhttps://www.env.go.jp/content/900537075.pdf

収集運搬車両の表示用マグネットは、専門に取り扱っている会社もありますので、信頼のおける業者にご依頼いただくと安心です。また、会社でプリンターを使用しステッカー等を印刷される方向けにフォントを既に指定したExcelファイルをご用意しています!!良ければご活用ください。

車両登録の必要書類と準備物

書類一覧

登録申請には、複数の書類が必要です。基本的には以下の書類を揃えておくとスムーズです。

- 申請書(自治体様式)

- 自動車検査証(車検証)

- 車両写真(正面・側面 ※自治体によって多少異なる)

- 所有者・使用者が異なる場合は使用承諾書またはリース契約書

- 車両一覧表

廃掃法施行規則 第10条の10(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等) 第3項 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 第4号 産業廃棄物収集運搬業者に係る第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第9条の2第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面

廃掃法施行規則 第9条の2(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請) 第2項第3号 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

写真の撮り方|正面・側面・ナンバー別の注意点

車両写真は、登録審査において重要な資料となります。明るい場所で、車両全体がしっかり写るように撮影してください。

- 正面写真:ナンバープレートが鮮明に映るように

- 側面写真:許可業者の場合は表示内容(社名・許可番号等)が読めるように

- 後方写真:後部の表示が確認できるように

自動車検査証の電子化対応とは

近年、自動車検査証(車検証)の電子化が進んでいます。電子車検証の場合、ICタグが搭載されており、紙の証書と異なります。電子車検証が発行されている車両については、電子車検証とともに「自動車検査証記録事項」の添付が求められます。

登録手続きの流れ

新規登録にどれくらい時間がかかる?

車両の登録は変更の届出ですので、審査等はなく、提出書類に不備がなければその場で手続きは完了します。

複数の都道府県に許可を持っていて、登録する車両での収集運搬を複数の都道府県で行う場合には、該当する都道府県それぞれに対して変更届を提出する必要があります。行政書士に依頼することでそういった手間のかかる手続きを解消することができます。

減車・廃車の場合はどの手続き?

登録後に当該車両の使用をやめる場合や廃車する場合にも変更届の提出が必要です。ただし、この場合、車検証や車両写真の提出は不要です。

どこに申請するの?郵送可?

変更届は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた都道府県または政令指定都市の担当部署に行います。最近では、郵送や電子申請が可能な自治体も増えてきました。郵送の場合は、返信用封筒や必要書類の写しを添付しておくとスムーズです。事前に担当窓口へ確認し、自治体ごとの提出ルールに従いましょう。

行政書士に依頼するメリットとは?

行政書士は、産業廃棄物の収集運搬業に関する登録実務に精通しており、必要書類の整備や申請手続き全般を代行できます。特に、車両台数が多い企業やリース車両が混在する場合には、専門的な判断と対応が求められます。

こうした場合でも、行政書士が関与することで、トラブルや手戻りを防ぐことが可能です。

費用の相場感と依頼する流れ

行政書士に依頼する際の費用は、1台あたり1〜2万円が相場です(書類作成・申請代行含む)。台数が多い場合や特別な対応が必要な場合は、別途見積もりとなることもあります。

依頼は下記の流れが一般的です。

- 相談・ヒアリング

- 必要書類の案内

- 書類の作成とチェック

- 変更届の提出

トラブル回避のための外部活用のすすめ

書類の不備や記載ミスによるトラブル、登録漏れによる違法運搬といったリスクを避けるためにも、外部専門家の活用は有効です。行政書士は、業務の適正性を保つだけでなく、企業の信頼性を守るパートナーとして活用できます。特に更新時期や許可内容の変更時には、漏れのない対応が求められるため、ぜひ積極的に相談されることをおすすめします。