特殊車両通行許可の通行条件について「CD条件とは?」「個別審査はどう避ければいい?」「通行条件の意味がよく分からない」など申請に必ず出てくる壁『通行条件』について解説します!

その前に!

▼特殊車両の「基本的な定義」から確認したい方は下記のリンクからご覧ください▼

特殊車両の通行許可条件とは

特殊車両通行許可の申請を行い、許可が下りたとしても自由に公道を走行して良いわけではありません。

道路管理者は、道路の構造を保全・交通の危険を防止するため許可の条件として『通行条件』を付すことがあります。

まずは、その『通行条件』とは何かを見ていきましょう!

通行条件は何種類?

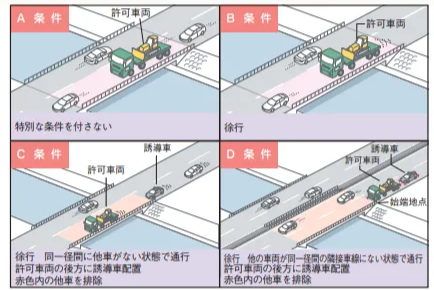

通行許可の条件は重量・寸法の2つに分類され、重量は4段階(A~D)寸法は3段階(A~C)あります。

「A条件」が最も通行しやすい条件、「D条件」が最も厳しい条件です。

条件の厳しい「C条件」、「D条件」の内容をしっかりと覚えましょう。

| 条件区分 | 重量 | 寸法 |

|---|---|---|

| A | 条件なし | 条件なし |

| B | 徐行すること | 徐行すること |

| C | ・徐行すること | ・徐行すること |

| ・誘導車を配置 | ・誘導車を配置 | |

| ・連行禁止 | ・対向車等との衝突、接触等の危険を 生じさせない状態で通行すること | |

| D | ・徐行すること | なし |

| ・誘導車を配置 | ||

| ・連行禁止 | ||

| ・2車線内に他の車がいない状態で走行すること |

特殊車両に対する誘導車の有無

「重量」「寸法」ともにC条件以上で誘導車の配置の条件が付されます。

誘導車を配置することで、特殊車両の一定の範囲内から他の車両を排除して連行を防止することができます。

寸法の条件に関しては、交差点を曲がる際に対向車の進行を妨げる可能性があるため先行車から特殊車両までの一定の距離を設けられ、交通の安全を保ち右折や左折をすることができます。

重量の条件には連行禁止あり

「重量」のD条件が付く場合、連行禁止となります。

連行とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路などの同一径間を渡ることです。

(一径間の距離は約60m)

橋の上などで重い特殊車両が連行してしまうと橋に大きな負荷がかかってしまい、崩落の危険性があります。

そこで橋の負担を緩和するため、連行禁止の条件が付されます。

「交通量の多い都市部などでは、誘導車を配置しても車間距離を空けるのは難しいのでは?」

という疑問が湧いてくるかもしれません。

そこで、通行条件にはさらに追加の条件が課されることがあります。

特殊車両通行時間の制限

追加条件は「夜間通行」の条件です。

都市部など交通量の多いエリアでは、交通量の多い時間を避けるため通行時間を夜間通行とする条件が付されます。

具体的には、通行の少ない夜間21:00~6:00(もしくは7:00)までの時間帯に通行するというものです。

追加条件の対象となる車両は以下の通りです。

- 重量D条件となる車両

- 寸法C条件かつ幅が3mを超える車両

寸法や重量に関して、特殊車両に該当するのか詳しいことが知りたい!という方は特殊車両の記事を

読んでいただけるとより理解が深まると思います!

これまでは夜間通行の時間帯は 21:00~6:00 でしたが、近年、物流量の増加や働き方改革の対応などの影響により特殊車両が増加しているため、規制が少し緩和され、安全上支障がないとされる道路では、夜間通行が可能な時間帯が 20:00~7:00 に前後1時間延長されています。(令和6年4月緩和)

<緩和適用後の通行時間帯>

| 道路区分 | 重量A~C条件 | 重量D条件 |

|---|---|---|

| 緩和試行対象道路 | 0時~24時 | 20時~7時 |

| 緩和試行対象道路以外の道路 | 0時~24時 | 21時~6時 |

引用:国交省HPより

国土交通省|報道資料|特殊車両通行制度における通行時間帯条件の緩和を試行します!

~関係業界における人手不足の解消や働き方改革の後押し~

通行条件のポイント

- 重量がD条件、寸法の通行条件がC条件もしくは幅3mの場合に夜間通行が必要

- 通行条件はA~D条件までの4段階あり、重量と寸法の2つに分類される

- C条件は誘導車の配置が必要

- 重量に関する条件のみ連行禁止がある

通行許可条件の確認方法

ここからは『通行条件』の確認方法について見ていきます。

実際に特殊車両通行許可を申請する場合、なるべく『通行条件』のない経路を取ることで実際の運行をスムーズに行うことにつながります。

確認方法は、

- (申請書類作成中)経路作成のデジタル地図上で確認

- (申請書類作成後)算定結果で確認

の2通りあります。

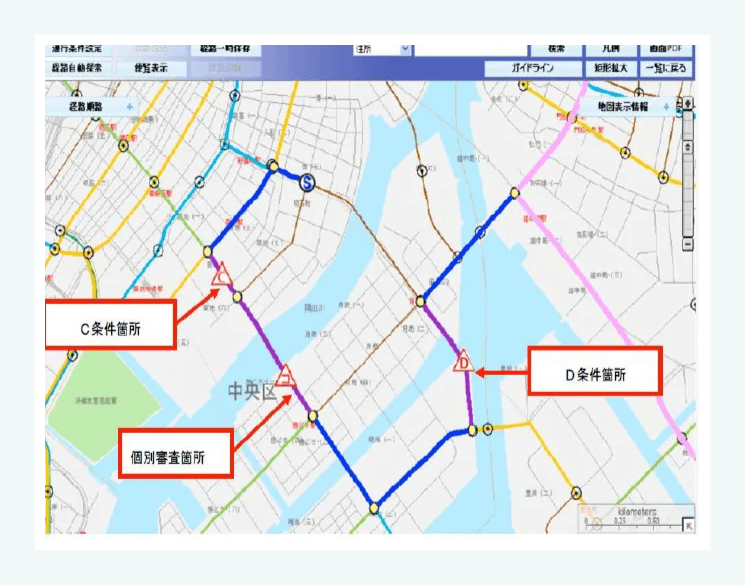

①(申請書類作成中)経路作成のデジタル地図上で確認

下の図はオンライン申請の入力画面で出てくるデジタル地図上の画面です。

地図上で経路を作成しながら、経路上に出てくる三角表示を確認することで通行条件を把握することができます。左上の「経路順路」の✙マークを押すと詳細を確認することが可能です。

②(申請書類作成後)算定結果で確認

オンライン申請画面で申請データ作成した後、算定書によって総合的な算定結果や個別審査の有無を確認することができます。

<オンライン申請画面での確認方法>

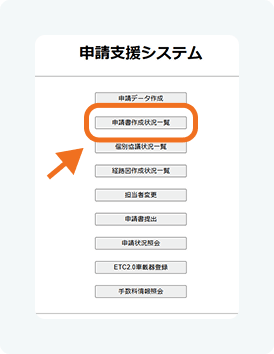

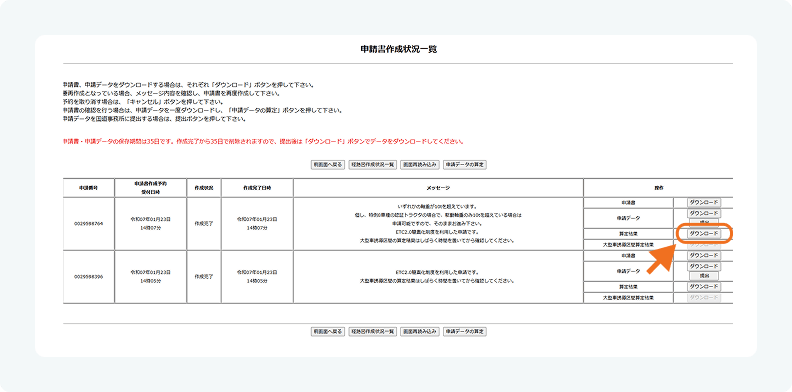

「申請支援システム」 ⇒ 「申請書作成状況一覧」 ⇒ 「算定結果」ダウンロード ⇒ 「特殊車両通行許可算定書」

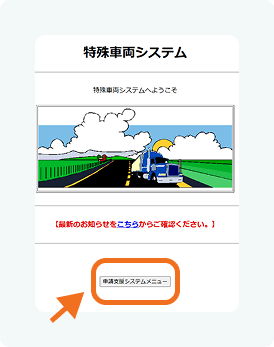

1.特車システムにログイン後、「申請データ作成」に進む

2.「申請支援システムメニュー」を押す

3.「申請書作成状況一覧」を押す

4.該当する申請データの”申請番号”を確認し、「算定結果」をダウンロード

算定結果は、ダウンロードしたデータの「特殊車両通行許可算定書」で確認できます。

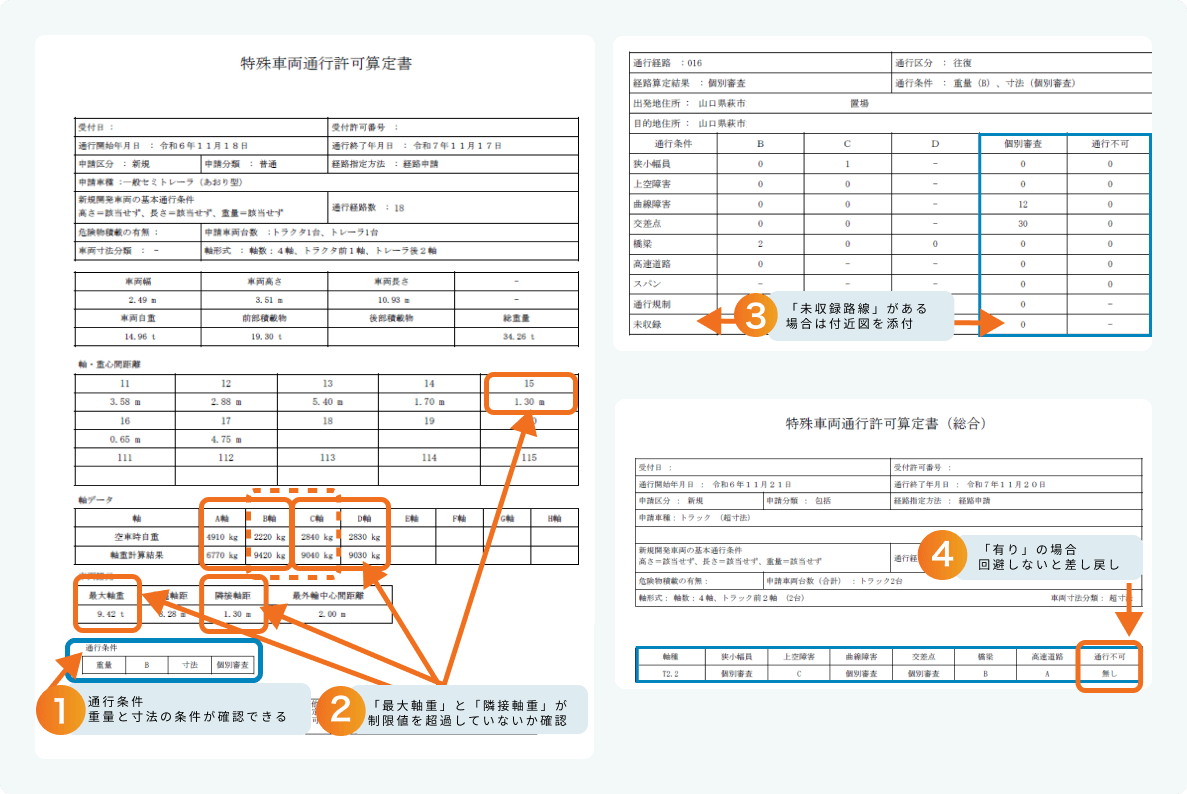

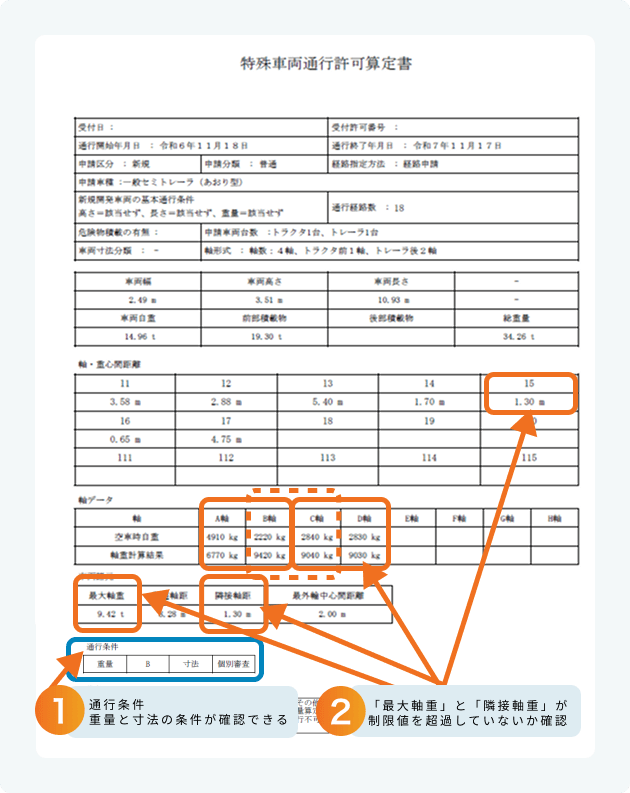

特殊車両通行許可算定書の全体図

部分説明 – 手順①通行条件

算定書の左下に通行条件【重量】と【寸法】の欄があります。

最初にお伝えした「A~D条件」に加え、「個別審査」「通行不可」と書かれています。

個別審査…各道路管理者により通行できるか協議が必要

通行不可…申請した内容(重量・寸法)では通行できない

まず初めにここを確認し、通行条件がそれぞれ希望する内容に当てはまるのか、D条件や個別審査が出る場合には、どの経路でどの内容で条件が出ているのか確認をしていきましょう。今回は寸法で「個別審査」対象となっています。

部分説明 – 手順②軸重の確認

まずは、車両諸元入力で入れた内容が制限値である下記の①と②を超えていないか確認をしましょう。

②の隣接軸重は、【軸データ】のA軸+B軸、B軸+C軸、C軸+D軸の軸重計算結果の数値をそれぞれ足して、

表の数字に収まるかどうかを確認します。

| 車両区分 | 軸重 | 重さ |

|---|---|---|

| 通常 | ①軸重 | 10t |

| ②隣接軸重 | ||

| ・隣接軸距が1.8m未満 | 18t | |

| ・隣接軸距が1.3m以上かつ軸重がいずれも9.5t以下 | 19t | |

| ・隣接軸距が1.8m以上 | 20t | |

| 例外 | 保安基準の緩和を受けている車両 | |

| ※認証トラクタは軸重11.5tまで可能(車検証の備考欄【630】保安基準第4条の2の告示で定めるものに適合)と記載あり | ||

| ※車検証の備考欄に「保安基準緩和軸重、隣接軸重」等と記載 | ||

画像の例)

- 軸重:最大軸重9.42t<制限値の軸重10tの以下=問題なし

- 隣接軸重:隣接軸距1.30m=制限値の「隣接軸距が1.3m以上かつ軸重がいずれも9.5t以下」隣接軸重19tまで

⇒軸データをそれぞれ足しても19t以下のため問題なし

車両の諸元は制限値を超えていないので、車両情報の入力は問題ないことが分かりました。

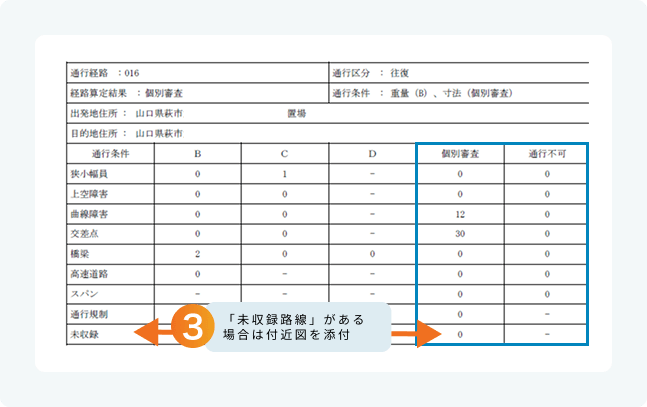

部分説明 – 手順③経路ごとに通行条件を確認

算定書の次に経路番号ごとの通行条件に関するページがあり、詳細を確認することが可能です。

条件「未収録」の欄に通行不可と記載がある場合、そのまま申請しても差し戻しとなるため経路を作り直す必要があります。「未収録」に個別審査がある場合は、付近図の添付が必要です。詳しくは、後ほどご説明します。

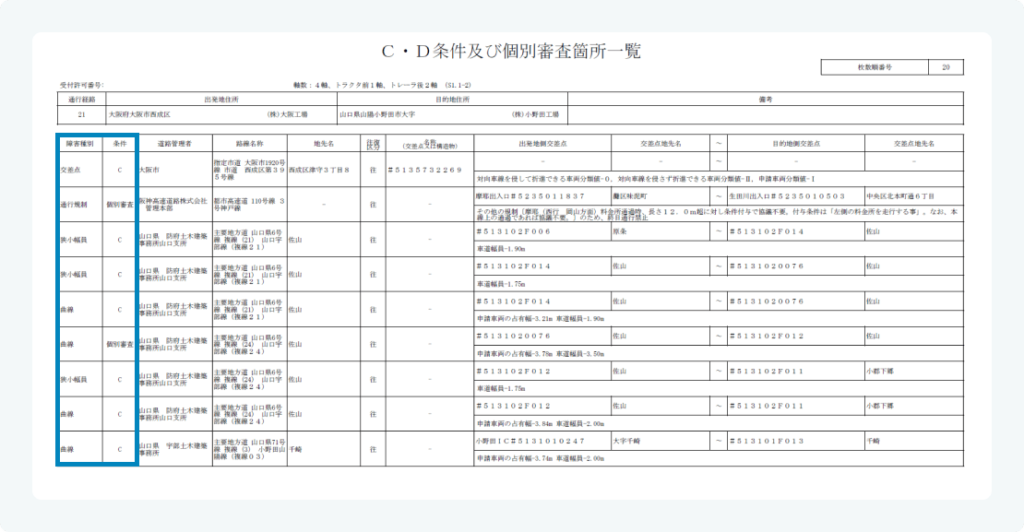

今回は、通行経路番号16において曲線障害、交差点の部分が個別審査の対象となっています。

通行する経路の道幅が狭く交差点にはみ出す恐れがあり、通行に関しCD条件を出して許可できる寸法を

超えているため、通行する道路の道路管理者による個別審査が必要ということです。

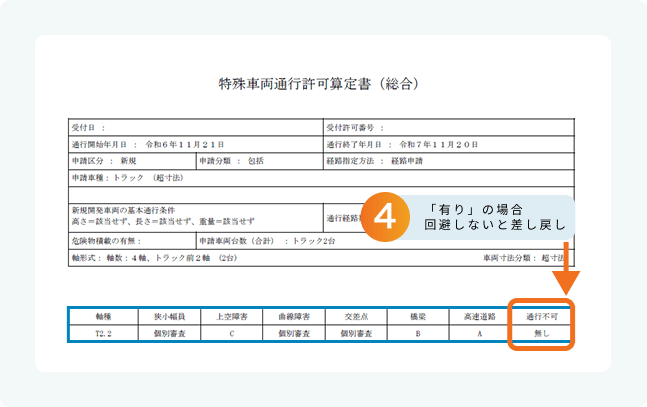

部分説明 – 手順④算定書(総合)結果を見る

各経路の通行条件に基づき、全体(総合)結果が確認できます。

通行不可が「有り」の場合は、申請が差し戻しになるため、経路の修正をしましょう!

通行条件の項目

先ほどの特殊車両通行許可算定書に狭小幅員、交差点などの名称が出てきたと思います。

これらは『障害種別』と呼ばれ、『通行条件』の種別を分類したものとなります。

障害種別の内容を併せて確認しておきましょう。

| 障害種別の名称 | 説明 |

|---|---|

| 狭小幅員(きょうしょうふくいん) | 道路幅が狭く、車両の通行に制限 |

| 上空障害 | トンネルや架線、信号機などの高さ制限 |

| 曲線障害 | カーブを曲がれるかどうかの制限 |

| 交差点 | 交差点が曲がれるかの制限 |

| 橋梁 | 橋梁の耐荷力不足、強度による制限 |

| 高速道路 | 高速道路特有の制限(例:通行時間、専用経路)が適用 |

| スパン | 交差点から交差点の間の道路 |

| 通行規制 | 通行規制があり、通行が困難 |

| 未収録 | 道路便覧付図に収録されていない道路 |

また、通行経路の中でさらに具体的な区間は『C・D 条件及び個別審査箇所一覧』に記載されます。

条件欄に「個別審査」と表示される場合、該当箇所の詳細な審査(道路管理者間協議含む)が必要となります。

審査には通常2~3か月程度日数を要するため、お客様との仕事の関係上、なるべく早く許可が取得できるよう

個別審査を避け申請を希望したいという企業様は多いです。

どこの経路が問題なのか、個別審査を回避する迂回路はあるのかなどしっかりと確認をしましょう。

確認方法のポイント

- 確認方法は2通りー①経路作成中のデジタル地図上②申請書類作成後の算定結果

- 重量、寸法に関してA~D条件、経路ごとにどの障害種別で通行条件があるのか確認可能

- 個別審査、通行不可と出る場合がある

- 通行不可の場合、作り直しが必要

特殊車両の個別審査

最後に、通行条件に出てきました用語「個別審査」についての詳細をご説明します。

「個別審査」とは、申請車両が通行しようとしている道路を物理的に通れるか各道路管理者が精度の高い検討を

行って許可の可否を決定する審査方法のことです。申請先の道路管理者と個別審査先(通行する道路)の道路管理者の間で申請車両が通行可能かどうか「協議」をします。

個別審査に該当する条件

個別審査が該当する条件は主に下記の2つの場合です。

- 車幅や重量が基準を大幅に超えている

- 未収録道路を通行する

基準を大幅に超えている車両は「超寸法」と呼ばれ、道路を傷める恐れが大きいため個別審査の対象となります。

また、国土交通省が全国の道路情報を収録したデータ「道路情報便覧(どうろじょうほうびんらん)」に

収録がある交差点や路線は「収録交差点」「収録路線」といい、収録がないものを「未収録交差点」

「未収録道路」と呼びます。

「道路情報便覧」に登録済みの道路は大型車両が通行した場合どのような条件で通行可能か申請前に分かる

のに対し、情報が収録されていない「未収録道路」は、直接道路管理者に申請車両が通行可能か判断して

もらう必要があるのです。

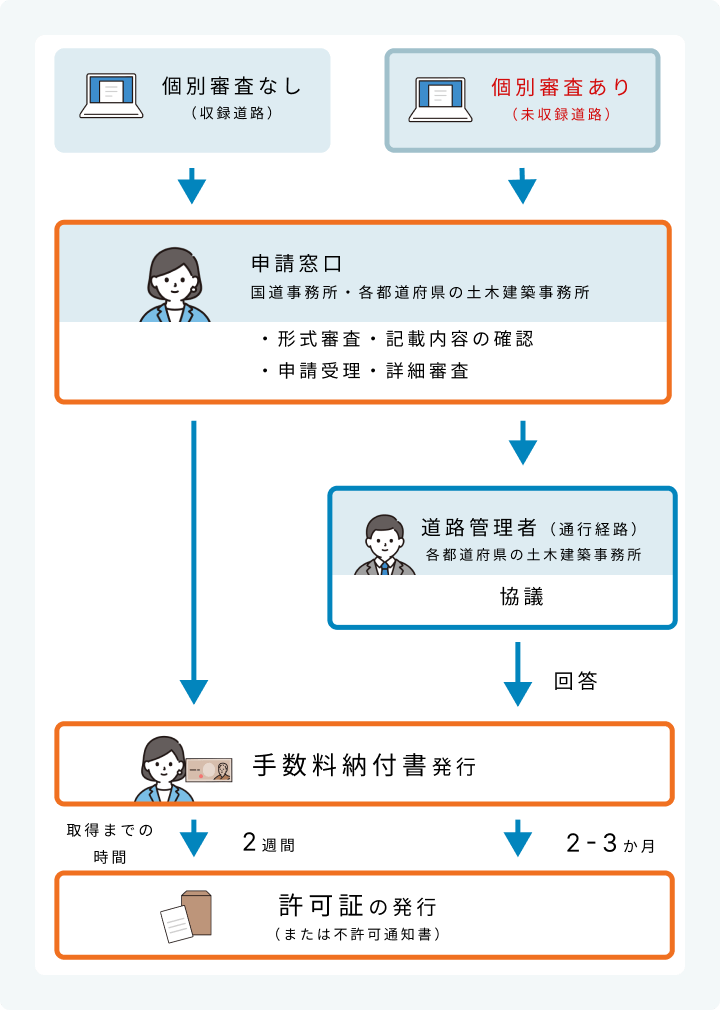

個別審査の流れ

個別審査がある場合には、許可が出るまでどのくらい日数がかかるのでしょうか。

- 個別審査なし 2週間

- 個別審査あり 2~3か月

協議が込み合うと回答も順番待ちとなり、許可不許可の処分も申請先の混雑状況により順番待ちと時間が

かかります。申請する経路が多いとより協議に時間がかかってしまうため、申請は時間に余裕をもって

行うのがいいでしょう。

未収録道路の扱いと対応策

未収録道路があるため個別審査の対象となる場合、申請書類に付近図が必要となります。

付近図は、①未収録名称および交差点番号の明示 ②出発地・目的地住所及び名称の明示及び図示が必要です。

未収録路線名称の確認方法

- 道路管理者である自治体がネット上で公開している路線網図を参照する

- 道路管理者である自治体に直接問い合わせる

- (該当箇所の地図をFAXで送るよう依頼される場合有りGoogleMAP等地図を準備)

未収録交差点番号の確認方法

- 道路情報便覧付図(国土交通省)

路線の名称の前には「未収録路線」と記載しましょう。

地図は特車オンライン画面をコピーしたものをExcelシートに張り付け保存しておくと更新などの時便利です。

個別審査の回避方法

では、なるべく個別審査を回避するにはどうしたらいいでしょうか。

- 個別審査、CD条件について許容範囲⇒担当者と念入りに打ち合わせ

- いくつか経路がありそうな場合、迂回路も併せて経路を検討する

- 未収録路線を避けて通行経路を作成する

- 各々の限度重量以内まで積載物重量を減載⇒夜間条件(D)誘導車条件(C)を回避

- 単体物品で分割不可能なため減量できない場合⇒あらかじめ該当箇所の道路管理者(橋梁担当課)と調整

このポイントを抑えることで、個別審査を回避しスムーズでできるだけ早く許可を取得することが可能です。

個別審査全体のポイント

- 個別審査は許可の取得まで時間がかかる(2~3か月程度)

- 超寸法の場合、未収録道路を通る場合は必ず個別審査になる

- 未収録道路は、道路情報便覧に登録されていないため道路管理者に協議が必要

- 積載量を減載することで個別審査を回避できることがある

【記事まとめ】

- 通行条件はオンライン申請画面もしくは算定書で確認が可能

- CD条件が出た場合対応はどうするのか、社内でマニュアル化も大切

- 個別審査を回避できない可能性も考え、2~3か月余裕を持って特殊車両通行許可申請をする

- 特殊車両の通行許可申請が業務の負担になる場合は外部の専門家に依頼を検討する

特殊車両通行許可条件のCD条件とは何なのか、個別審査はいつ必要でどう回避できるのかという点に

ついて解説してきました。

お客様によって、CD条件は回避してほしい、夜間通行が前提の許可申請なのでD条件まで許容できる

どうしても指定のルートに個別審査が入るので仕方がないと様々なご要望があります。

C条件が付けば誘導車の手配が必要で人件費も増えます。担当者および荷主様が許容できる通行条件を念頭に

経路作成が必要となり、難しいと頭を悩ませることもあると思います。

行政書士FUTAGO事務所では申請からその後の許可証の期限管理などの幅広くサポートが可能です。

お困りの際は、当事務所にご相談ください!丁寧かつ正確に対応いたします。

▼サービス内容を見る▼