特殊車両通行許可のオンライン申請の流れを掴みたい!

この記事では、2025年の最新仕様を踏まえつつ、申請の流れや注意点を簡潔にわかりやすく伝えています。

初めて担当する方でもスムーズに申請できるよう、つまずきやすいポイントをご紹介しています。

▽特車申請の基本を学びたい方はまずこちらへ!▽

特車申請オンラインとは

特車申請オンラインは特殊車両通行許可申請、通行確認をインターネット上で24時間行えるシステムです。

申請データの作成~申請書・経路図のダウンロード~提出~許可証ダウンロードまで手続きを全てシステムで完結できます。2025年3月の大幅な機能改良により、より使いやすく進化しています!

オンライン申請の特徴と利便性

- 24時間いつでも申請可能(メンテナンス時間を除く)

- 書類の持参・郵送が不要

- 許可証がシステム上で発行できる

- セキュリティ強化による安全な申請環境

オンライン申請ができないケース

大変便利なオンライン申請ですが、申請ができないケースもあります。

- 国が管理する道路を走行しない場合(国道、高速道路)

- 申請車両がトラック単体の場合

オンライン申請ができない場合には、申請書類、申請手数料を揃えて最寄りの窓口(土木事務所)に申請が必要です。

システム改良ポイント

2025年3月オンラインシステムが改良され、セキュリティ強化、申請の幅が拡大、操作性も少し向上しています。

当記事では【通行許可制度】についての改良ポイントをお伝えしています!

今回、改良されたのは下記の項目です。

- 新パスワードルールと2段階認証の導入によるセキュリティ強化

- ユーザー情報登録時の「氏」「名」の分割入力

- 申請者情報入力時の半角カタカナ入力制御の追加

- 新規格車の車両高さ限度値の緩和

- 高速道路を通行可能な申請車両の拡大

- 車両入力時の重複車両番号チェック判定の追加

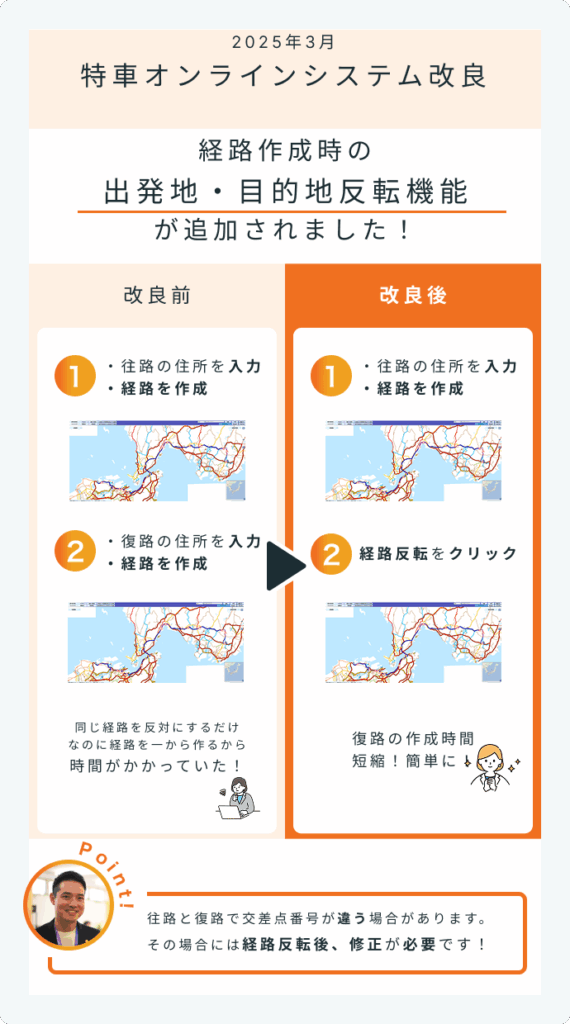

- 経路作成時の出発地・目的地反転機能の追加

申請者として一番嬉しい情報は7番「経路作成時の出発地・目的地反転機能の追加」です!

往路と復路を片道ずつ別経路で申請する場合、これまではそれぞれ新しく経路を作る必要がありましたが システム改良により復路は目的地⇒出発地の順に入力し直す必要がなくなりました!(ただし交差点番号、経路修正は必要な場合があります)

詳しくは特車オンラインのマニュアルにてご確認ください。

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/20250325_kinokairyo.pdf

特殊車両オンライン申請の手順(12ステップ)

それでは実際の申請画面に沿ってオンライン申請の手順を具体的に解説していきます。

可能であれば実際にオンライン画面を開き、確認しながら読み進めていくと分かりやすいです!

① 事前準備

申請を始める前に以下の書類の準備、情報の整理をしておきましょう。

- 車両の車検証情報(台数、トラクタ、トレーラ)

- 通行予定の経路(出発地、目的地、経由地などの住所および名称 例:山口県○○市1-1 FUTAGO事務所)

- 通行条件の許容範囲の確認(C/D条件、個別審査、入ってもいいか、避ける経路かなど)

- 積載物情報(例:建設資材搬入、重機輸送、積載物の寸法確認)

- 車両諸元の分かる車両諸元表、車両図面、連結図

複数車両や複数経路がある場合、申請内容を事前に整理しておくと効率的です。

車両の種類や軸数によって、分けて申請する必要があります!

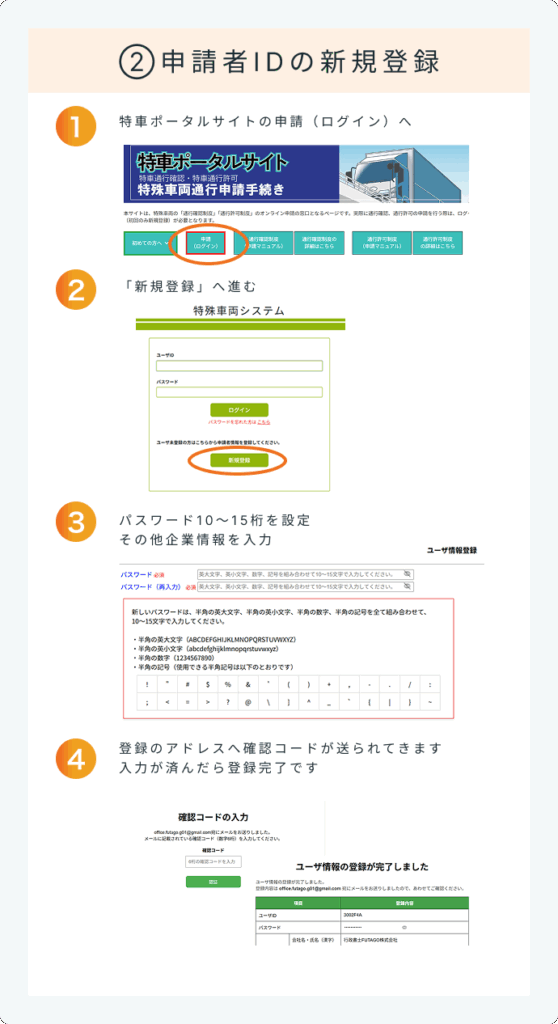

② 申請者IDの新規登録

▶ 登録はこちら:https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/

- 「新規利用登録」から、会社情報・担当者情報を入力

- 登録完了後、IDが発行されます

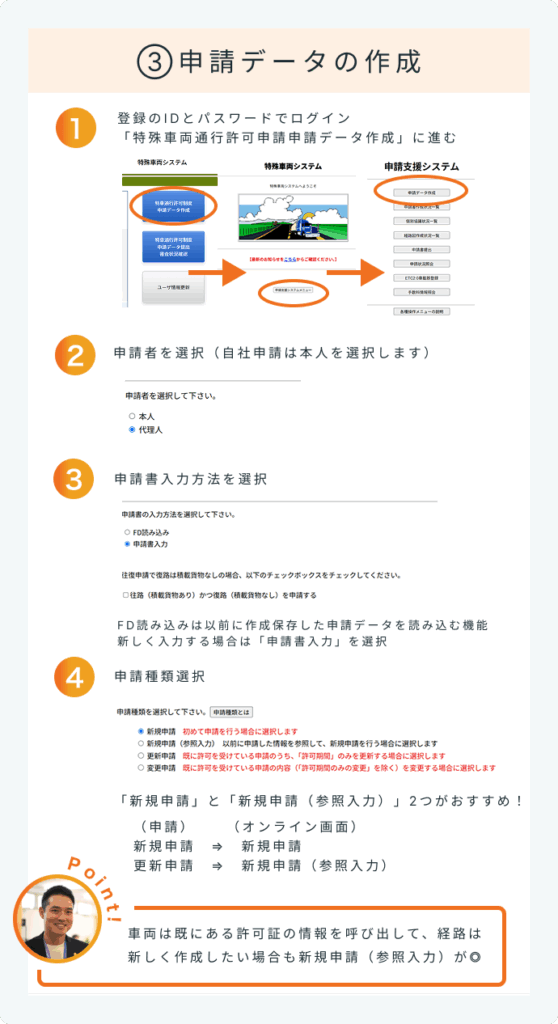

③ ログインと申請データ作成

- 発行されたIDとパスワードでログイン

- 「申請データ作成」メニューを選択し、申請画面の入力を開始

- 申請種類選択(申請区分)の選択

- 申請種類の選択は、新規申請と新規申請(参照入力)を使いましょう!

| 申請の種類 | (オンライン)申請種類選択 | ポイント |

|---|---|---|

| 新規で申請したい・・・ | 新規申請 | |

| 既存の申請を更新したい・・・ | 新規申請(参照入力) | 前回の許可書類と差替えできる |

| 既存の申請を更新したい・・・ | 更新申請 | ・過去の許可証を全て保管し、すべて車両に携行する必要がある ・取締りの際、すべて提示できるように管理しておく必要がある ・許可証が書面の場合、膨大な量になる |

| 既存の申請を変更したい・・・ | 変更申請 |

更新申請、変更申請は過去の許可証を全て保管し、携行する必要があるため、当事務所では、更新の場合でも新規申請を推奨しております(※申請手数料は新規申請、更新申請の場合でも変わりません)

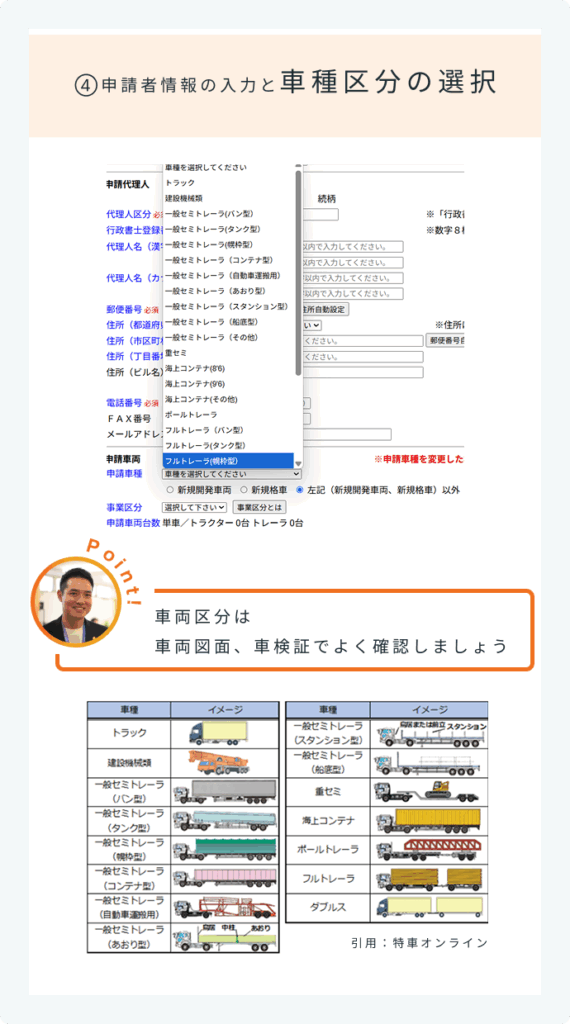

④ 申請者情報の入力と車種区分の選択

- 会社情報(商号、所在地、法人番号)や申請者情報(部署名、電話番号など)を入力します

- 次に車種区分(単車、セミトレーラ、フルトレーラなど)を選択します

車検証をよく見て車種区分を選択することが大切です!

・車種区分を誤っていて、エラー表示されたり、申請書類の作成し直しが必要になる

・積載物によって、車種区分が変わる場合もあります!しっかり確認をしましょう

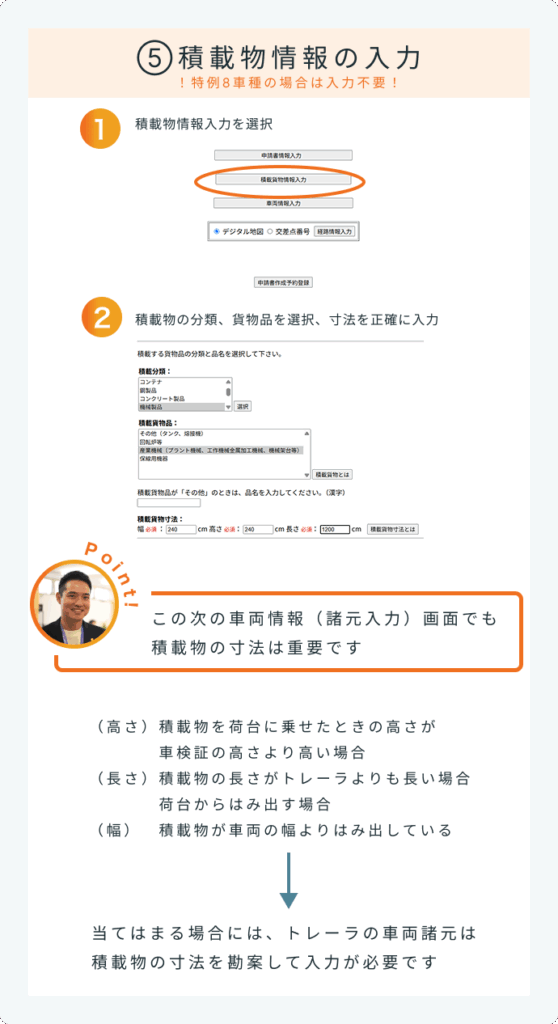

⑤ 積載物情報の入力

- 車両に積載する物品の情報を入力します(例:鉄骨、コンクリート製品、建設機械など)

- 積載物の名称、形状、寸法、重量を正確に入力してください

特例8車種は積載物の情報入力は不要です。

車両自体が特定の形状や構造、用途を持ち、積載物の重量や大きさの影響が少ないため、積載物の情報入力が不要とされています。「機械部品」「資材」など曖昧な表現を使うと差戻しの原因に。具体的な名称と寸法を明記しましょう

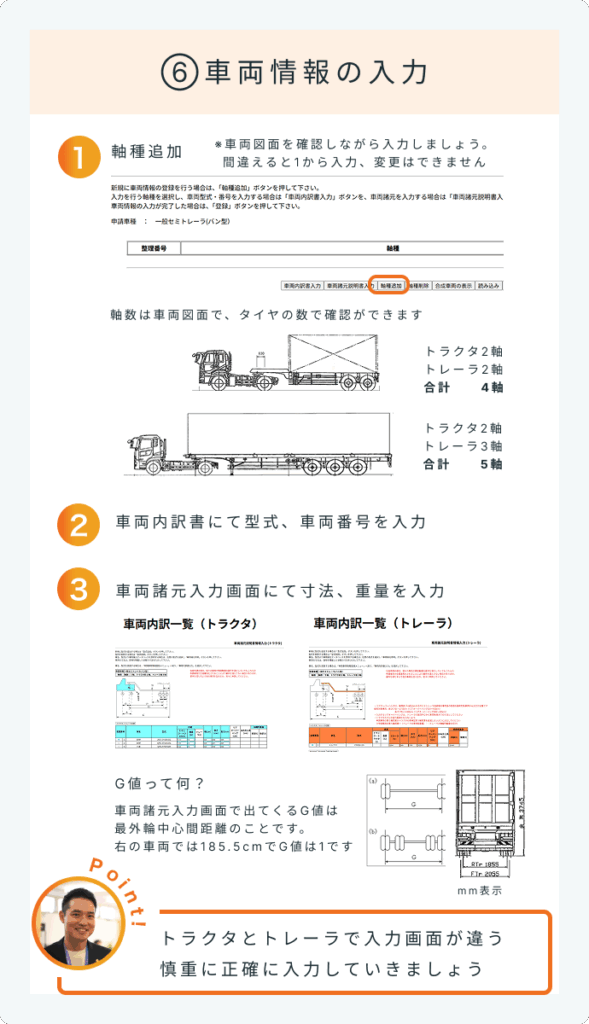

⑥ 車両情報の入力

車検証、車両図面を参照しながら

- 軸種追加(車両図面のタイヤの数にて確認)

- 車両内訳書にてトラクタ、トレーラの型式、車両番号を入力

- 車両諸元入力にて車両寸法・重量などを正確に入力

よくある間違い

・軸種が間違っていて一から入力やり直し

・トラクタとトレーラの入力画面を間違えていてエラーが起きる

・軸距や全長などが車検証と一致しない場合、エラー表示で申請データ保存まで進めず修正の必要がある

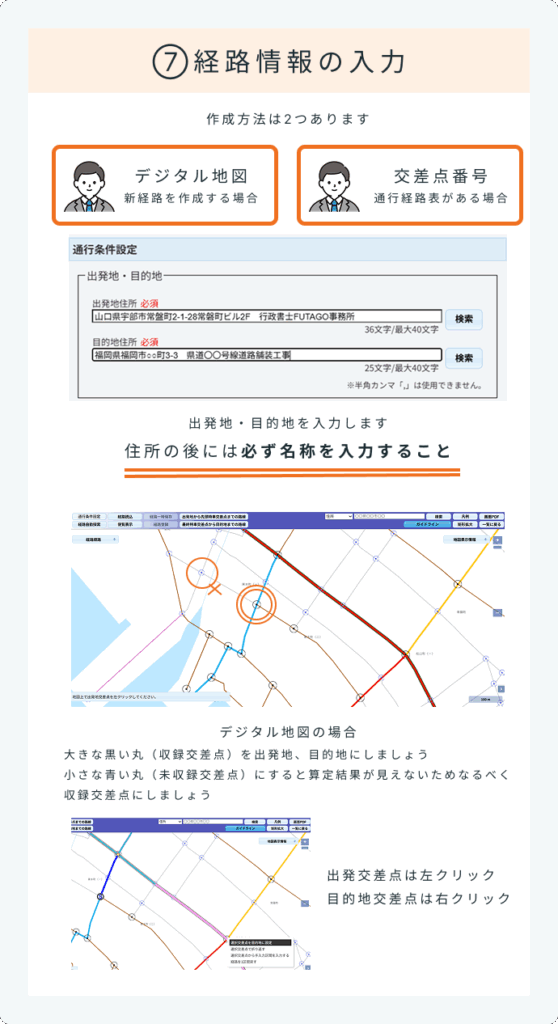

⑦ 経路情報の入力

経路情報の作成は「デジタル地図」と「交差点番号」の2通あります。

- デジタル地図は地図を見ながらマウスで交差点を選択し、経路を作っていく方法

- 交差点番号は10桁の交差点番号を入力し、経路を作成する方法

過去に許可を取得した経路と同じ経路を作成したい場合に通行経路表を見ながら交差点番号入力するパターンが多いです

- 未収録道路がある場合は付近図や交差点番号の入力が必要

▽未収録道路について詳しくは下の記事を合わせて読んでみてください!

出発地・目的地は、①住所②会社名、③工事現場名等の順になるべく特定できることが重要です。

経路を作成するときにできるだけ収録交差点(道路便覧に登録がある交差点)から始めましょう!

⑧ 申請書作成保存、算定結果の確認

- 入力が完了したら、申請書を作成・保存します

- 算定書により経路に応じた通行条件(A~D条件、夜間制限など)が自動判定されます

- 通行不可が出た場合は、経路を修正しましょう

通行条件例:「夜間のみ通行可能(22時~5時)」 「誘導車が必要」など

よくある間違い

・通行不可区間があるのにそのまま申請して差戻しとなる

・算定書の確認を怠り、想定と違う通行条件で許可されてしまう

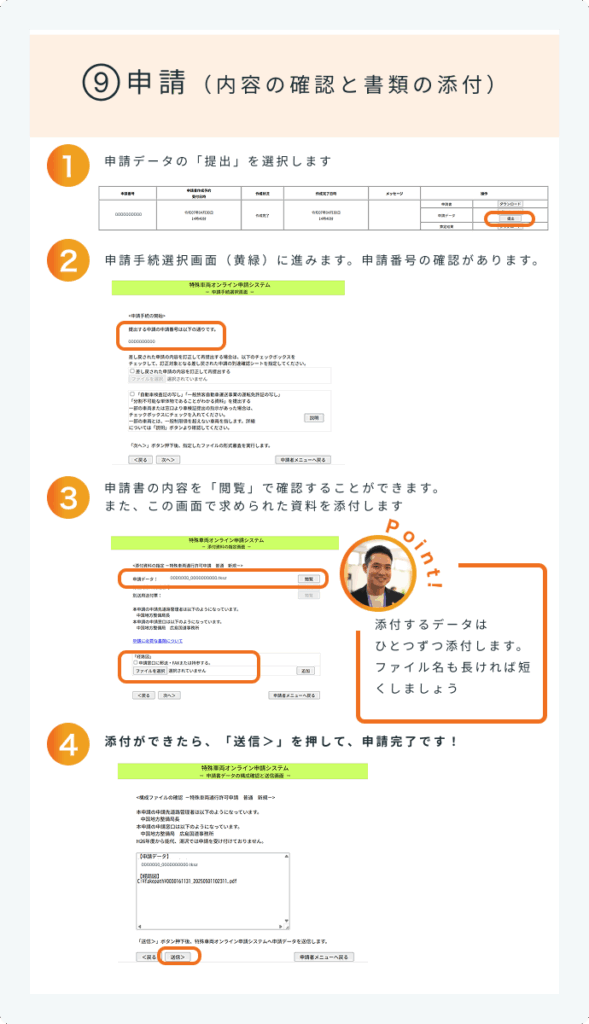

⑨ 申請(内容の確認と書類の添付)

- 入力内容と通行条件を最終確認のうえ、提出ボタンを押して正式に提出します

- 書類の添付が必要な場合には各必要書類を添付します

- 未収録道路がある場合、未収録道路の付近図・交差点番号・自治体への説明資料を添付します

- 車両連結図、積載情報を入力した場合は積載図を添付します。

- 超寸法・超重量については、運行計画書・緊急連絡先などの書面など

- PDF/JPEGなどの電子ファイルでアップロード可能です

よくある間違い

・添付ファイルの容量制限(例:5MB)を超えてアップロードエラーになる

・必須書類が未添付で審査が保留になる

・添付ファイルのファイル名が長すぎるor識別できない記号が入っているなどでエラーになる場合もあるため、ファイル名はなるべくシンプルで短いものにする、リンクを貼る

⑩申請手数料の納付

💴 支払い方法

・pay-easyを利用したネットバンキング払い,ATM支払い

・銀行振込(払込番号が発行されます)

納付書が届くタイミングは、個別審査があるかないかで変わる!

(個別審査なし)許可が下りるタイミング

(個別審査あり)許可が出るより前にくる

!支払い期限切れにより、申請が無効になるケースあり、期限はしっかり守りましょう!

⑪ 電子許可証の取得

- 審査完了後、マイページから電子許可証(PDF形式)が発行されます

- 印刷して車両に携帯・保管が必要(ipadなどによるデータ管理も可能)

注意:許可証には有効期限があるため、更新時期の管理を忘れずに!

⑫ 申請後の確認と管理

- ⑪番と同じ「申請状況照会」から申請状況の確認や、審査中・差戻し・許可済みステータスのチェックが可能

- 差戻しの場合は修正して再提出

- 発行済み許可証の一覧管理・許可証の再発行も可能です

よくある質問(FAQ)

Q1. 同じ経路で複数の車両を申請するときに時短できる方法は?

A. 複数車両がある場合、車両の軸数(トラクタとトレーラ合計のタイヤ軸)によって申請書を分ける必要があります。一つ申請データができたら保存し、二つ目を作る時はFD読み込みして車両情報のみ変更しましょう。

Q2. 特車オンラインから連絡は来るの?

A. 基本は、申請受付のタイミング、個別審査がある場合には審査開始のタイミング、審査が終了したタイミングでメールが届きます。

Q3. 許可証が発行されるまでどれくらいかかりますか?

A. 通常申請で1~2週間、個別審査が必要な場合は1〜2か月、個別審査の箇所が多いと3か月かかることがあります。早めの準備をおすすめします。

Q4. 車内に携行が必要な書類はどれですか?

A. 許可証、条件書、署名ファイル、車両内訳書、通行経路表、C・D条件箇所一覧、経路図、大型車誘導区間経路図(ETC2.0申請の場合)。 取り締まり時には、運転手の方がすぐ掲示できるようにしましょう。

Q5. 電子許可証の印刷は白黒でもいいですか?

A. 白黒でも有効ですが、QRコードや内容確認のためにはカラー印刷が望ましいです。

まとめ

特車オンラインシステムを使った申請は、便利でスピーディーに進められる一方、車両や積載物、経路の情報入力など正確さが求められます。 この記事では、初めて担当する方でも安心して手続きを進められるよう、全体の流れとつまづきやすいポイントを図解付きで丁寧に解説しました。 不安なときは行政書士などの専門家に相談するのも選択肢の一つです。

お困りごとがあれば、行政書士FUTAGO事務所までお気軽にご相談ください!