特車申請オンラインガイド2025【行政書士】

特殊車両通行許可のオンライン申請方法について、2025年の最新制度改正に対応した情報をもとに、申請の手順・準備書類・注意点を徹底解説します。

「特車申請 オンライン」で検索する方に向けて、初心者でも理解しやすいよう、実務を把握する行政書士目線の図解付きで流れを紹介。通行許可制度の仕組みやオンラインでのスムーズな申請のコツも紹介しています。

特車申請オンラインとは?|制度と対象を解説

特殊車両通行許可(通称:特車申請)とは、車両の寸法や重量が道路法の一般制限値を超える車両が、公道を通行するために必要な許可制度です。従来は書面での申請が一般的でしたが、近年は「特車申請オンラインシステム」により、インターネット上で24時間いつでも申請できるようになりました。

特車申請とは何か

道路法第47条に基づき、一定以上の重量・寸法を持つ車両は、国や自治体の管理する道路を通行するために事前に許可が必要です。「特殊車両通行許可」と言います。

特車申請の基本を学びたい方はこちらへ!

オンライン申請の基本とメリット

オンライン申請では、申請データの作成から申請書提出、許可証の取得まで、すべての手続きをWeb上で完結できます。メリットは以下のとおりです

- 24時間いつでも申請可能(システムメンテナンスを除く)

- 書類の郵送・持参が不要

- 許可証も電子データで取得可能

- セキュリティ強化による安全な申請環境

オンライン申請ができないケース

すべての通行許可申請がオンラインで行えるわけではありません。 以下のようなケースでは窓口申請が必要になります。

- 国が管理する道路を走行しない場合(国道、高速道路)

- 申請車両がトラック単体の場合

オンラインシステムで作成した申請書を持って、通行経路の道路を管理する土木事務所に提出が必要です。

2025年制度改正ポイント|通行許可制度の新ルール

2025年3月、特車申請オンラインシステムに大幅な改良が加えられ、申請の利便性と安全性が向上しました。

詳しくは下記特車オンラインのマニュアルをご確認くださいhttps://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/20250325_kinokairyo.pdf

セキュリティ強化(パスワード・2段階認証)

新たにパスワード設定ルールが強化され、2段階認証も導入されました。英数字・記号を組み合わせた10〜15文字のパスワードが必須となっています。

車両諸元や申請データの改善ポイント

- 氏名の入力欄が「氏」「名」に分割

- 半角カタカナや特殊記号の使用制限

- 高さ指定道路で完結する経路の場合、新規格車の車高条件が緩和

- 車両情報の重複チェックを判定

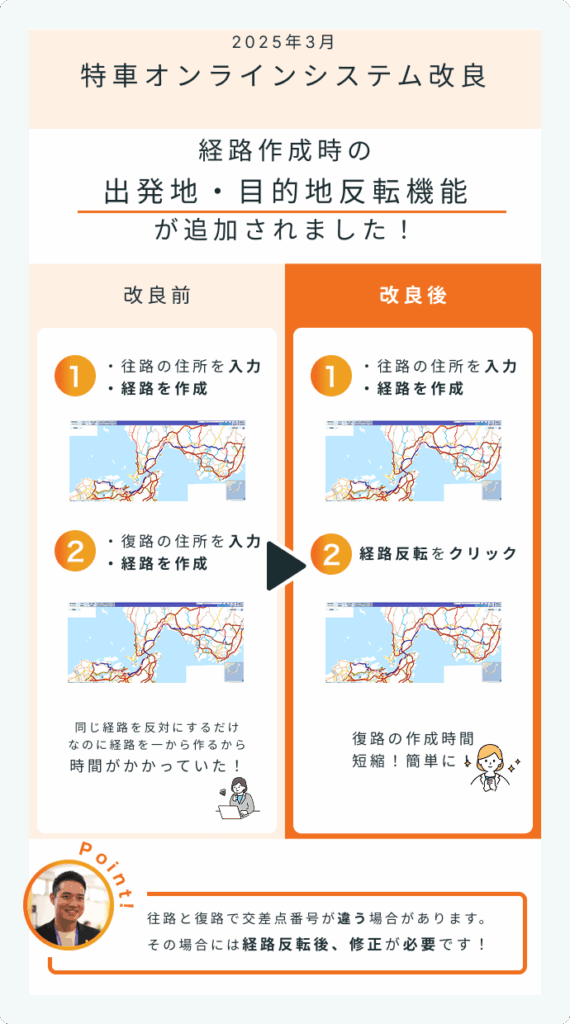

経路反転機能などの追加

往路・復路を別々に作成していた従来の方式に代わり、「出発地⇄目的地」の反転機能が追加され、片道作成後に復路作成が容易になりました。

- 特車申請は、基本オンライン申請が可能。

- 国が管理する国道、高速道路を通らない経路での申請は通行予定道路を管理する土木事務所へ書面での申請が必要

- 2025年の改良で、経路作成時の「経路反転」機能ができ利便性向上!

特車オンライン申請の流れ【図解ステップ12】

それでは早速、特車申請オンラインを利用した申請の流れを12ステップに分けて解説します。

ステップごとに行政書士目線のポイントもいれています。

Step1:事前準備と必要書類

申請データの作成にあたり、初めに必要なものを準備しましょう。

- 車検証(車両情報)

- 車両諸元表、連結図、車両図面

- 経路情報(住所・会社名・工事名など)

- 積載物の情報(名称・寸法・重量)

- 通行条件の確認(どこまでが許容範囲なのか)

💡特に複数車両・複数経路の場合は、あらかじめ車両の軸数に応じて台数や経路を整理しておくと入力ミスを防げます。車両の種類や軸数によって、分けて申請する必要があるからです。また、運行管理者、担当者と運行にあたり誘導車の配置や迂回路の選定など、通行に関しての条件をあらかじめ確認をしておくとスムーズです。

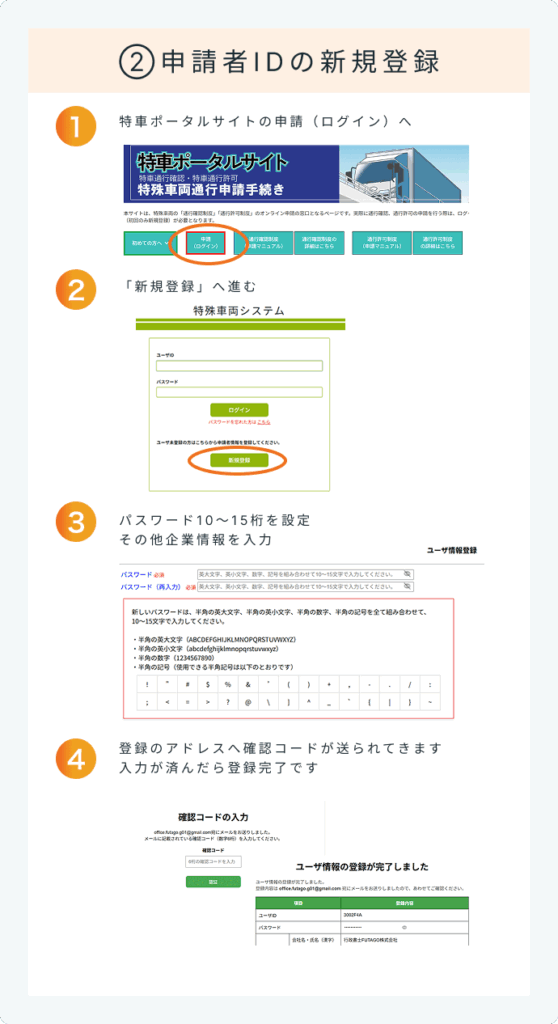

Step2:申請者IDの登録

オンライン申請には専用のIDが必要です。専用サイトから「新規利用登録」を行い、会社・担当者情報を入力します。

💡2025年からはセキュリティ強化の一環で、パスワードは複雑化され、同一パスワードの使い回しはNG。社内でID管理ルールを整備することも重要です。

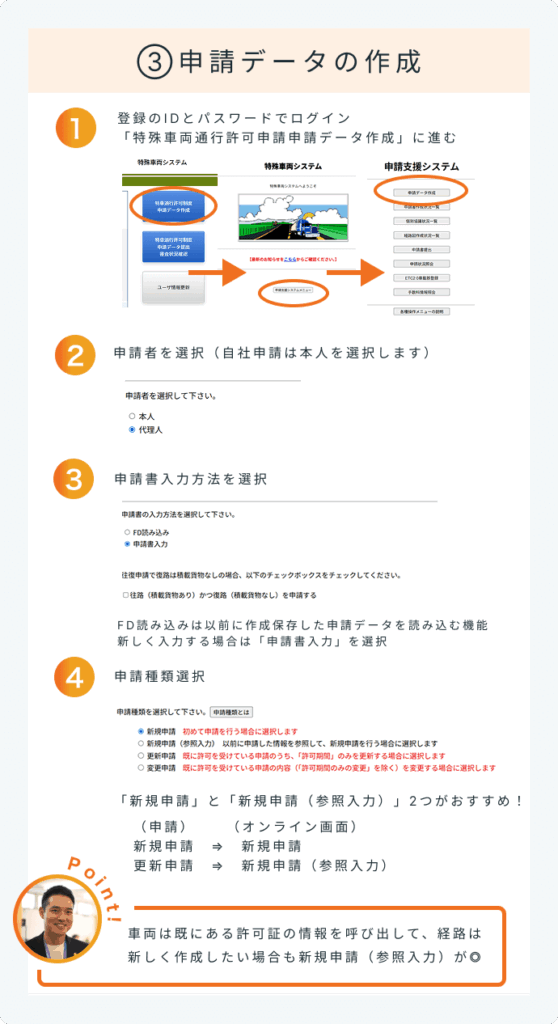

Step3:ログインと申請メニューの選択

登録後に発行されるIDでログインし、「申請データ作成」から新規申請または参照入力を選択します。

💡申請種類の選択は、新規申請と新規申請(参照入力)がおススメです!!また、過去申請のデータを再利用できる「参照入力」機能を活用すると、入力時間を大幅に短縮できます。

| 申請したいこと | (オンライン)申請種類選択 |

|---|---|

| 新規申請 | 新規申請 |

| 更新申請 | 新規申請(参照入力) |

| 過去の許可証データを呼び出し日付を変更する |

更新申請、変更申請は過去の許可証を全て保管し、携行する必要があるため当事務所では、更新の場合でも新規申請を推奨しております。(※申請手数料は新規申請、更新申請の場合でも同額)

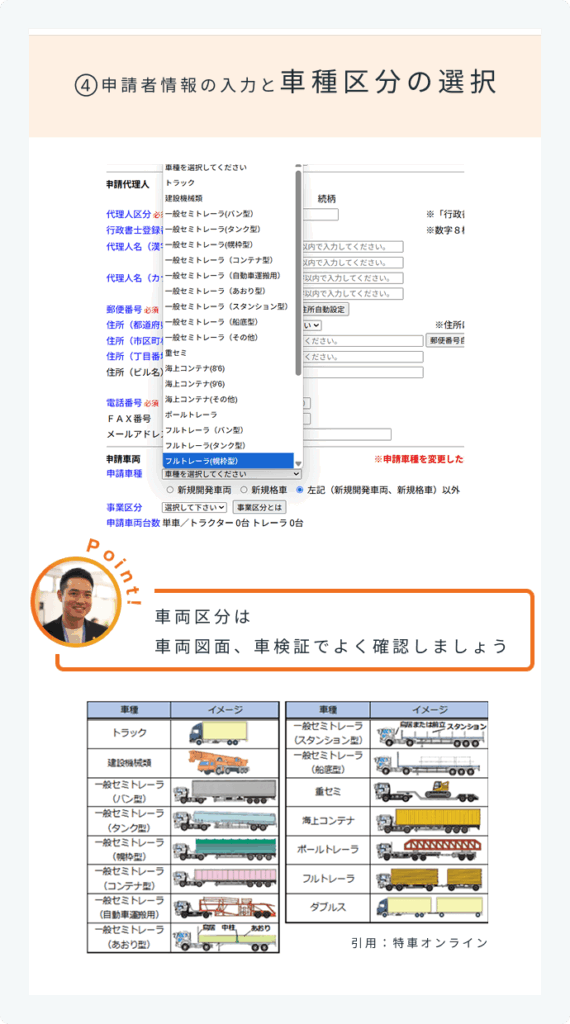

Step4:申請者情報と車種区分の入力

会社情報、申請者情報を入力し、車種区分(単車、セミトレーラなど)を正確に選択します。

💡車種区分の誤りは非常に多いトラブルの一つ。車検証をよく確認し、必要に応じて車両図面と照合してください。

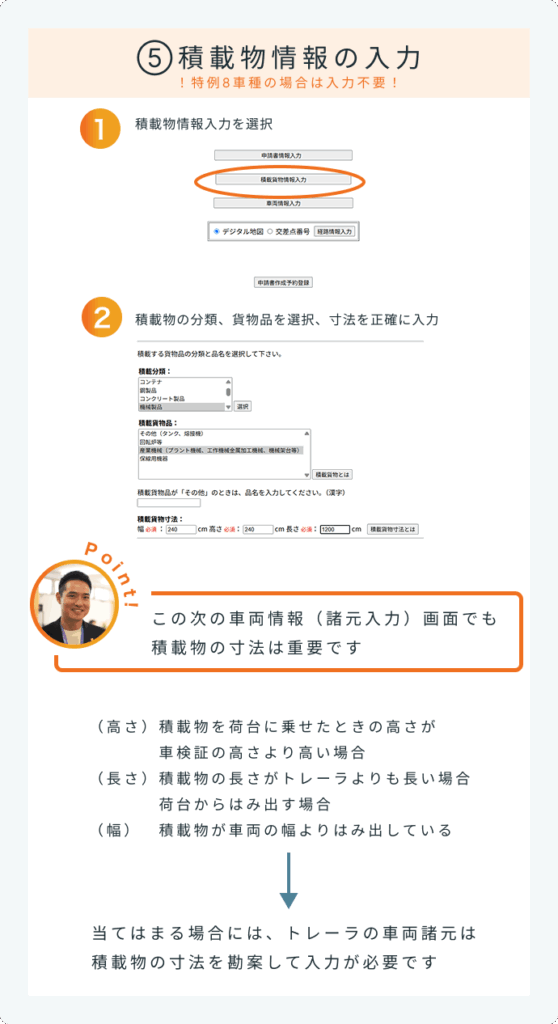

Step5:積載物情報の入力

積載する物品名、形状、寸法、重量を記載。曖昧な表現は避け、具体的に記載しましょう。

💡「機械部品」「資材」など抽象的な表現は差戻しの原因になりやすいため、「鉄骨H型6000×1500×300」など明確に記述します。

もし申請車両が特例8車種に該当する場合、車両自体が特定の形状や構造、用途を持ち、積載物の重量や大きさの影響が少ないため、積載物の情報入力が不要とされています。

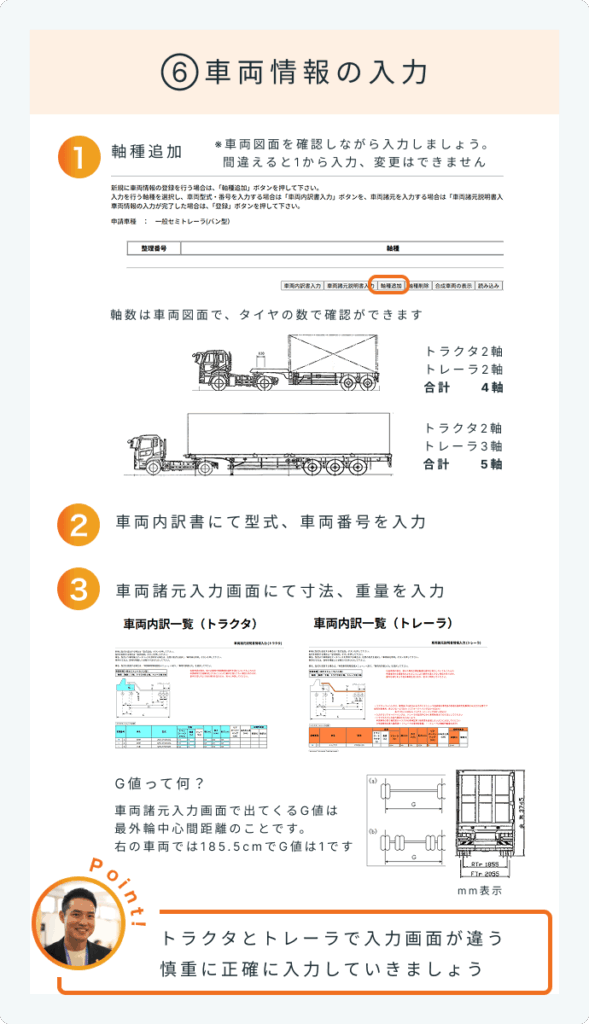

Step6:車両情報の入力

トラクタ・トレーラの型式、軸数、車両寸法・重量などを車検証や図面に基づいて正確に入力します。

💡軸数、トラクタとトレーラの入力画面を勘違い、軸距や全長の数値が違うなど入力ミスが多発します。車両図面や車両内訳書と照らし合わせて慎重に入力確認しましょう。

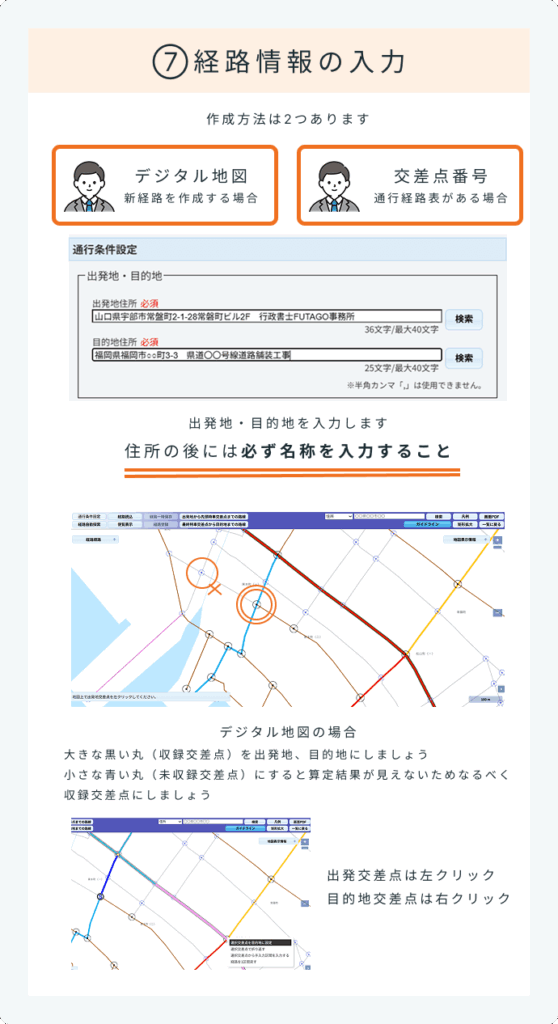

Step7:経路情報の作成

デジタル地図または交差点番号を使って経路を作成します。未収録道路がある場合は付近図などが必要です。

💡出発地および目的地は①住所②会社名、工事現場名の順に、住所だけでなく特定できる名称までいれましょう!

Step8:申請書作成と条件の確認

申請書を作成後、通行条件(A~D条件、夜間制限など)を確認。不適合があれば経路を修正します。

通行条件の確認方法は別記事を確認ください

💡条件が「通行不可」になっているにもかかわらずそのまま申請すると差戻しになります。算定書の確認を怠り、想定と違う通行条件で許可されてしまう場合もありますので、算定結果は必ず確認しましょう。

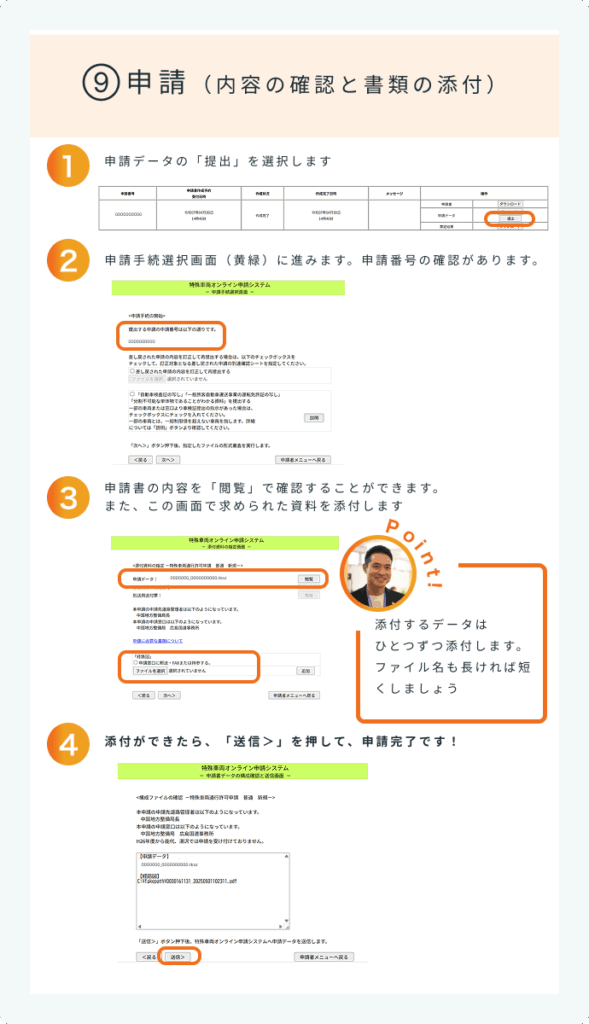

Step9:書類添付と申請提出

必要な書類(積載図、連結図、付近図など)を添付し、申請を正式に提出します。ファイル名や容量に注意が必要です。

💡添付ファイルの名前が長すぎたり、特殊記号が含まれているとアップロードエラーになるケースがあります。ファイル名は半角英数字で簡潔に!

Step10:申請手数料の支払い

Pay-easyや銀行振込などで手数料を支払います。期限切れに注意しましょう。

💡個別審査がある場合は、納付書の到着が許可証より早いため、支払い時期を把握しておくことが大切です。

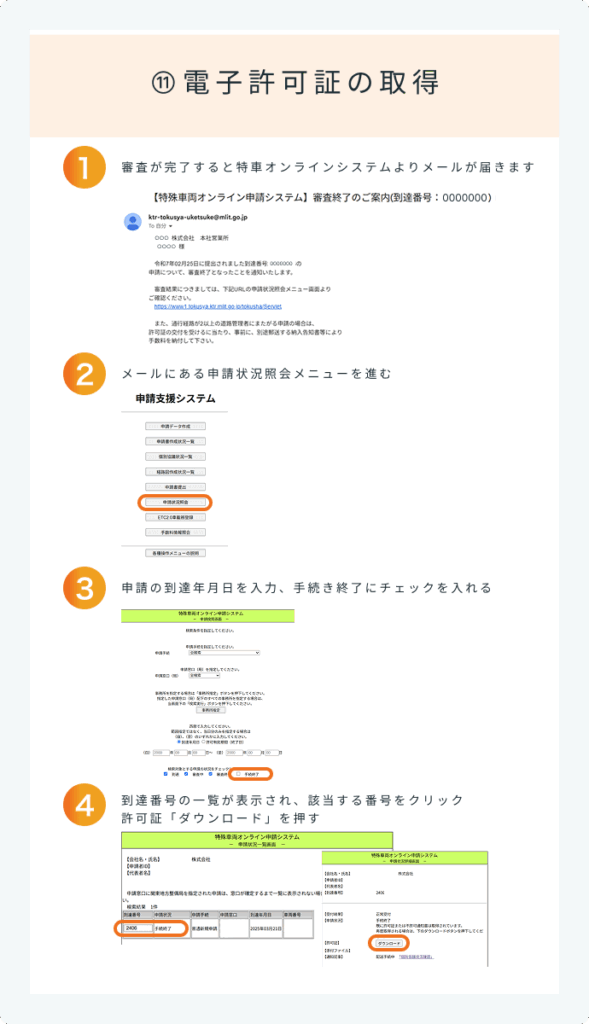

Step11:電子許可証の取得

審査が完了すると、マイページから電子許可証(PDF形式)をダウンロード可能になります。

💡許可証には有効期限があるため、印刷後は車内携行とともに、更新日管理も徹底しましょう。

Step12:申請後の管理

申請状況の確認や差戻し修正、許可証の再発行などが可能です。許可証の有効期限にも注意しましょう。

💡発行済み許可証の一覧管理・許可証の再発行も可能です。許可証の更新時期はカレンダー登録や管理台帳で可視化するとミス防止につながります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 同じ経路で複数の車両を申請するときに時短できる方法は?

A. 複数車両がある場合、車両の軸数(トラクタとトレーラ合計のタイヤ軸)によって申請書を分ける必要があります。一つ申請データができたら保存し、二つ目を作る時はFD読み込みして車両情報のみ変更しましょう。

Q2. 特車オンラインから連絡は来るの?

A. 基本は、申請受付のタイミング、個別審査がある場合には審査開始のタイミング、審査が終了したタイミングでメールが届きます。

Q3. 許可証が発行されるまでどれくらいかかりますか?

A. 通常申請で1~2週間、個別審査が必要な場合は1〜2か月、個別審査の箇所が多いと3か月かかることがあります。早めの準備をおすすめします。

Q4. 車内に携行が必要な書類はどれですか?

A. 許可証、条件書、署名ファイル、車両内訳書、通行経路表、C・D条件箇所一覧、経路図、大型車誘導区間経路図(ETC2.0申請の場合)。 取り締まり時には、運転手の方がすぐ掲示できるようにしましょう。

Q5. 電子許可証の印刷は白黒でもいいですか?

A. 白黒でも有効ですが、QRコードや内容確認のためにはカラー印刷が望ましいです。

まとめ

特車オンラインシステムを使った申請は、便利でスピーディーに進められる一方、車両や積載物、経路の情報入力など正確さが求められます。 この記事では、初めて担当する方でも安心して手続きを進められるよう、全体の流れとつまづきやすいポイントを図解付きで丁寧に解説しました。 不安なときは専門家に相談するのも選択肢の一つです。

お困りごとがあれば、行政書士FUTAGO事務所までご連絡ください。