産業廃棄物収集運搬業許可の更新ガイド|行政書士がポイントを解説!

産業廃棄物収集運搬業の更新手続きは、講習の受講や書類の準備など、意外と手間と注意点が多いものです。本記事では、行政書士が実務の視点から、必要書類の取得方法、更新のタイミング、費用相場までを詳しく解説。失敗せずスムーズに更新を完了させるための実践的な情報をまとめています。

▽まず基本の収集運搬業とは!から読みたいかたはこちらの記事もご覧ください▽

更新手続きの基本知識

更新が必要な理由と法的背景

産業廃棄物収集運搬業の許可は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)」に基づき、都道府県知事が許可するものです。この許可は1度取得すると無期限ではなく、5年ごとの更新制となっています。

【法令根拠】

第十四条(産業廃棄物処理業) 産業廃棄物(括弧内省略)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(以下省略) 2 前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

この5年ごとの更新制度は、事業者の経営状況や法令遵守が適切かどうかを定期的に確認するための仕組みです。産業廃棄物処理が適正に行われない場合、環境汚染や不法投棄につながる重大なリスクが生じるおそれがあるため、そうしたリスクを未然に防ぐことを目的としています。

更新申請のタイミングと有効期間

産業廃棄物収集運搬業の許可は、「満了日までに更新申請を提出」する必要があります。

更新期限を1日でも過ぎてしまうと、許可は失効扱いとなり、以後は「新規許可申請」として手続きをやり直す必要があります。新規申請となった場合、再び「新規講習」の受講が必要です。また、申請後許可が下りるまでは無許可状態ですのでそもそも収集運搬業を行うことはできません。更新期限は社内でしっかり管理し、期限内に更新手続きを行うことは事業を行う上で必須の対応と言えます。

【行政書士の実務視点】 実務では、講習会の予約や修了証の発行、必要書類の取得などに想定以上の時間がかかるケースが少なくありません。とくに講習会は「予約しようと思ったら満席だった」ため、遠方の都道府県までわざわざ受けに行ったなど”あるある”ケースです。

講習会は年度初めに年間スケジュールが出ますので、その年度に更新のタイミングを迎える事業者は早めの予約を取っておくことをお勧めします。

更新手続きの流れと必要書類

更新手続きは、前回の許可申請時と変更がない場合には省略できる書類があり、新規許可取得と比べるとて若干簡素化されています。

ただし、手続きは廃掃法及び関係省令に基づいて行われ、各自治体が定める「更新申請マニュアル」や「申請要領」に従って進められます。ここでは全国共通で必要となる基本的な流れと書類のポイントを、行政書士の視点から手続きの各ステップをより詳しく解説します。

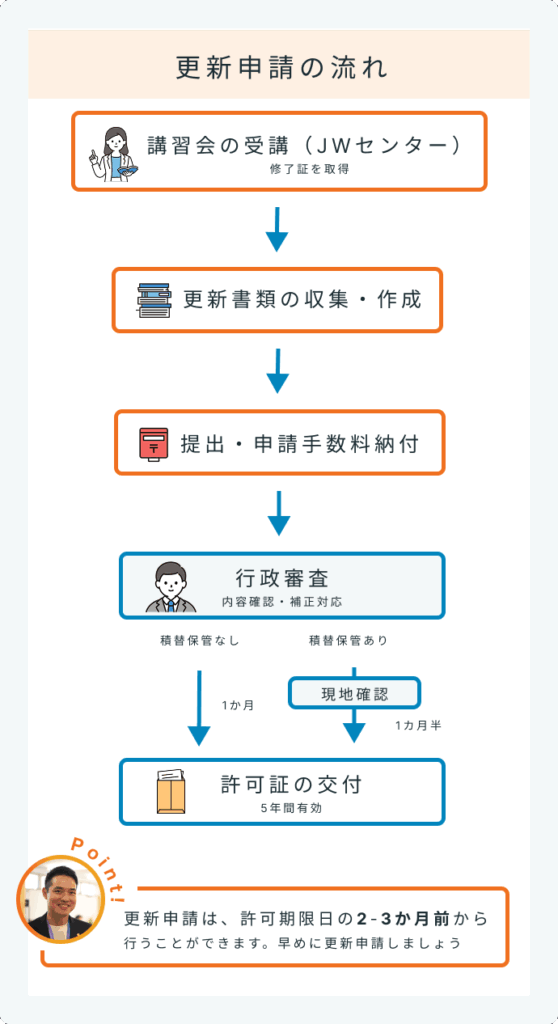

① 講習会の受講と修了証の取得

更新申請を行うには、まず「公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催する講習を受講し、その期限内の修了証を取得しておく必要があります。

注意すべきは、有効期限内の修了証が必要である点です。

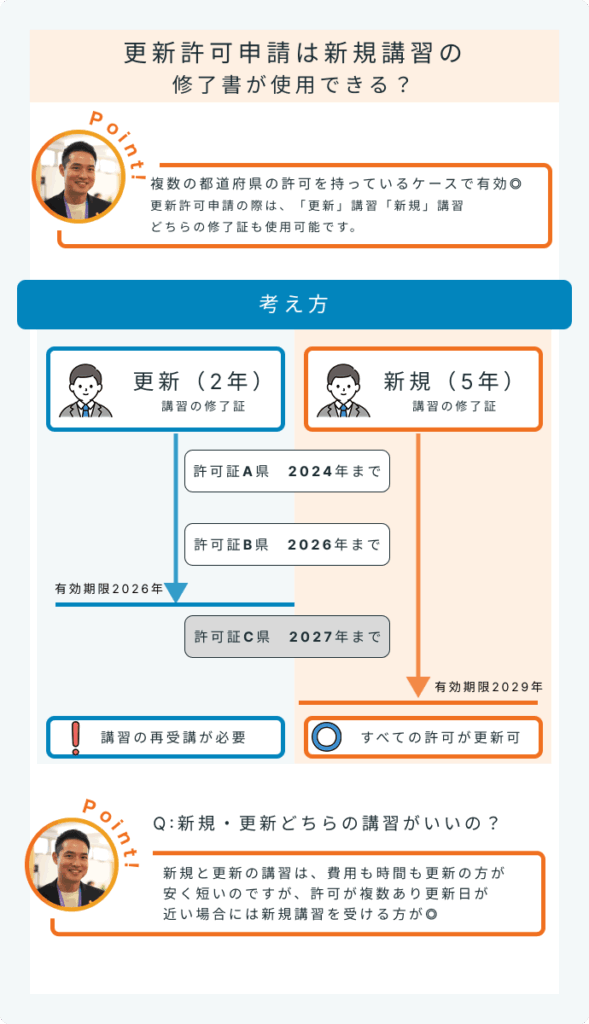

具体的には「新規」講習の場合、修了証に記載されている日付から5年間有効の修了証として使用でき、「更新」講習の場合、修了証に記載されている日付から2年間有効の修了証として使用できます。

新規許可申請の場合、「新規」の修了証が必要ですが、更新許可申請の場合、「更新」講習だけでなく、「新規」講習の修了証も使用できます。

更新期限までに講習会の予約ができなかった場合

更新期限をうっかり忘れていて、気が付いた時には期限内の講習が全て満員となっていた場合、許可の更新はできないのでしょうか?もし期限内の講習が予約できなかった場合でも、なるべく早い日程の予約を取り、予約したことがわかる書面(予約受付メールなど)を更新申請書類に添付して更新期限内に提出することで、申請を受け付けてくれるケースが多いです。ただ、あくまでも特例措置という扱いですので、そういった事態になった場合にはすぐに申請窓口へ事前に伝えておくようにしましょう。

②更新申請書の作成と提出

申請書類は各都道府県のホームページからダウンロードして作成します。申請書の様式は基本的にはどの都道府県でも同じですが、記載方法が都道府県ごとに若干異なりますので、必ず記載例を確認しながら作成するようにしましょう。

更新申請に必要な書類は新規と同様に許可要件を満たすことを証明する書類を揃えていくイメージです。

| 疎明書類 | 許可要件 |

|---|---|

| 講習会の終了証 | 講習会を受講し、修了証を有していることの証明 |

| 決算書・納税証明書 | 経理的基礎を有していることの証明 |

| 事業計画の概要等 | 適法かつ適切な事業計画を整えていることの証明 |

| 車両写真・車検証 | 収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があることの証明 |

| 誓約書 | 欠格事由に該当しないことの証明 |

| その他必要書類 | 法人登記事項証明書、役員等の住民票の写し、登記されていないことの証明書、定款等 |

必要書類がそろったら、申請書を作成し、許可を管轄する自治体(都道府県または政令市)へ提出します。提出方法は窓口へ「直接持参」「郵送」「電子申請」などがあります。また、事前に必ず予約が必要な自治体もありますので、申請する窓口のホームページを必ず確認するようにしましょう。

また、申請書類の提出と併せて申請手数料の支払いがあります。(産業廃棄物収集運搬業・更新:73,000円)

産業廃棄物収集運搬業許可申請の場合、新規・更新ともに提出部数は1部とされている場合が多いです。ただし、補正の対応や許可取得後、また次回更新のために申請書類の控えを保管しておくことは重要です。提出部数は余分に1部用意しておくことがおすすめです。

③審査・補正対応

提出された申請は、自治体の審査担当部局(例:環境保全課、産廃対策課など)によって審査が行われます。不備や記載漏れがあった場合、補正連絡(電話・メール・郵送など)があります。

行政書士に依頼した場合、これらの記載・確認作業や補正対応を代行できるため、時間と精神的な負担の軽減になります。

④更新許可証の交付

審査を無事通過すると、新しい許可期限の許可証が交付されます。産業廃棄物収集運搬業許可申請の「標準処理期間」は約60日されておりますが、実務上は申請受付後1~2か月以内には審査が完了することが多いです。ただし、年度替わりなど行政職員の異動の時期には審査に時間がかかることがあります。

このように、産廃収集運搬業の更新申請は、単なる「更新」といえども細かな法令要件と実務対応が求められる手続きです。特に、講習のタイミング・書類の整合性・提出方法の選定といった点で失敗のリスクがあるため、事前に準備をしっかり整えることが不可欠です。

☑️ 行政書士のサポート内容(一例)

- 書類作成と添付資料の整備

- 申請書類の提出

- 役所とのやり取り代行(補正・照会対応含む)

- 講習スケジュールのご案内

- スケジュール管理とリマインド支援

必要な証明書類の取得方法

更新手続きに必要な書類は、自治体によって細かい違いはあるものの、基本的な構成は全国的に共通しています。申請書類に添付が必要な「公的書類」の取得方法と注意点を行政書士の視点で実務的に解説します。

更新申請においては、次のような「公的証明書」が必要になります。いずれも発行日から3か月以内であることが原則で、期限切れの書類は差替えを求められますのでご注意ください。

| 書類名 | 取得場所 | 注意点 |

|---|---|---|

| 法人登記事項証明書 | 法務局 | ・必ず履歴事項全部証明書を取得 ・法人株主がいる場合はその法人分も必要 |

| 納税証明書 | 税務署 | ・法人税(その1)を直近3年分取得 |

| 住民票の写し | 市役所・コンビニ | ・必ず本籍地の記載あり・マイナンバーの記載なしのものを取得 ・役員、株主、出資者分必要 |

| 登記されていないことの証明書 | 法務局(本局) | ・必ず本局で取得(東京法務局へ郵送取得も可能) ・役員、株主、出資者分必要 |

先行許可制度を利用することで証明書類の添付を省略することができますので、複数都道府県の許可をお持ちの事業者は活用をご検討下さい。

更新手続きにかかる費用の内訳と相場感

更新手続きには、申請にかかる行政費用だけでなく、講習会の受講料や証明書取得の実費、さらに外部専門家に依頼する場合の報酬など、さまざまなコストが発生します。それぞれの費用項目の目安と、選択肢ごとのコスト感を分かりやすく解説します。

講習会受講料・申請手数料・証明書取得費用の目安

| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 講習会受講料 | 約16,000円〜25,000円 | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター主催 |

| 更新申請手数料 | 42,000円~73,000円 | 東京都で積替え保管無しの場合42,000円 |

| 各種証明書取得費 | 約2,000円前後 | 登記事項証明書、納税証明書、住民票など |

| 郵送費・交通費 | 約500円〜1,000円 | 書類の郵送や講習会場までの交通費等 |

更新申請手数料の支払い方法は自治体によって異なります(県証紙、窓口支払い、ペイジー等)。

とくに初めて更新を行う場合、細かいルールに戸惑うことが多いので事前確認が重要です。

行政書士に依頼する場合の報酬相場

更新手続きを行政書士に依頼することで、手続きにかかる時間と精神的な負担の軽減になりメリットは大きいです。

行政書士に手続きを依頼する場合、一般的な報酬相場は8万~12万円となっています。

単に価格が安いだけの理由で依頼すると失敗する恐れがあります。公的証明書の取得や補正対応までお願いできるのかは問い合わせや初回面談時に確認することをおすすめします。

料金は、対応地域・業務範囲・書類の複雑さ、スケジュール(個人or法人、品目の数など)によって前後します。 一般的には、「書類作成+窓口提出」までを含めたパッケージ型のサービスが多く、明朗会計です。

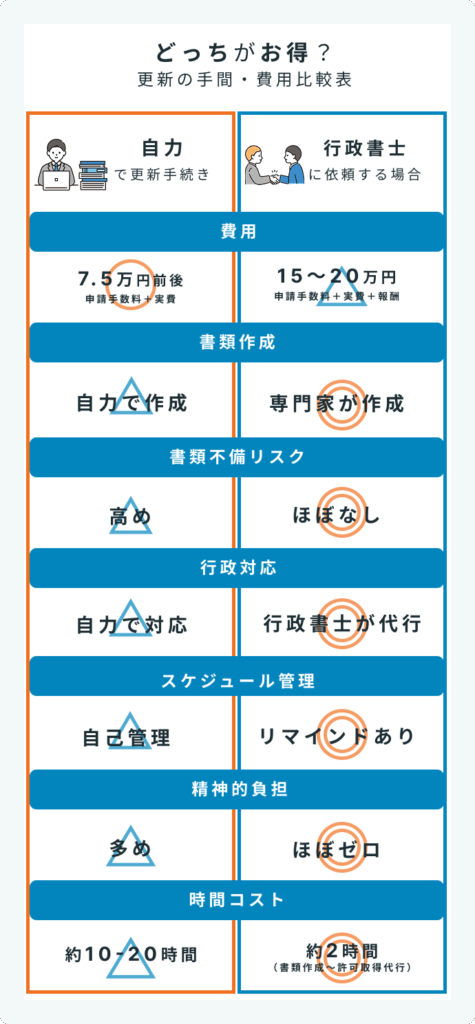

自分で手続きする場合と専門家に依頼した場合の費用比較

費用をできるだけ抑えたいというニーズは当然のことですが、手続きにかかる時間・労力・リスクも考慮に入れる必要があります。以下に「自力で行う場合」と「行政書士に依頼する場合」の比較表をまとめました。

| 項目 | 自力で手続き | 行政書士に依頼 |

|---|---|---|

| 費用 | 75,000円前後(申請手数料+実費) | 150,000~200,000円(申請手数料+実費+報酬) |

| 書類作成 | 自分で調査・作成 | 専門家が対応・チェック付き |

| 書類不備リスク | 高め(補正対応が自己責任) | ほぼなし(事前確認あり) |

| 行政対応 | 自身で電話・郵送等を行う | 行政書士が代行 |

| スケジュール管理 | 自己管理 | リマインド支援あり |

| 精神的負担 | 多め | ほぼゼロ |

| 時間コスト | 約10~20時間 | 約2時間(書類作成から許可取得まで代行) |

✅ 行政書士のサポート価値: 手続きの正確性や安心感に加え、事業主自身の貴重な「時間」と「集中力」を本業に回すことができます。

ここまで、産業廃棄物収集運搬業の更新手続きについて、必要な知識・流れ・注意点・費用までを行政手続きの専門家である行政書士が網羅的にご説明してきました。更新手続きは新規許可の取得に比べると難しくありませんが、更新忘れ等による“新規許可の取り直し”や“事業停止”といった重大なトラブルにつながる性質を持っています。

「更新は余裕をもって、必ず満了日までに申請」「講習の予約は早めに」「費用は手間とリスクに見合う」といったポイントが、特に重要です。

行政書士は、こうした実務上のリスクを見越し、講習スケジュールの管理から書類作成・行政対応・補正フォローまで、事業者様に代わって確実に対応する専門家です。

☑️ 「更新手続きに不安がある」 ☑️ 「本業が忙しく手続きを後回しにしがち」

☑️ 「前回の更新時に苦労した」

このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、行政書士へのご依頼をご検討ください。 安心・確実・スムーズな更新手続きで、貴社の事業継続をしっかりサポートいたします。