特車ゴールド制度の条件とメリット|4年許可の取得方法

特車ゴールド制度は、ETC2.0を活用し、特定の事業者・車両に対して最大4年間の特殊車両通行許可が認められる制度です。大型車誘導区間での柔軟な経路選択が可能となり、申請手続きの簡素化や費用削減にもつながります。本記事では、制度の利用条件、手続きの流れ、4年許可取得のポイントについてわかりやすく解説します。

▽特殊車両通行許可の基本はこちらの記事をご参考ください▽

特車ゴールド制度とは?|国交省の特例措置を解説

特車ゴールド制度の概要

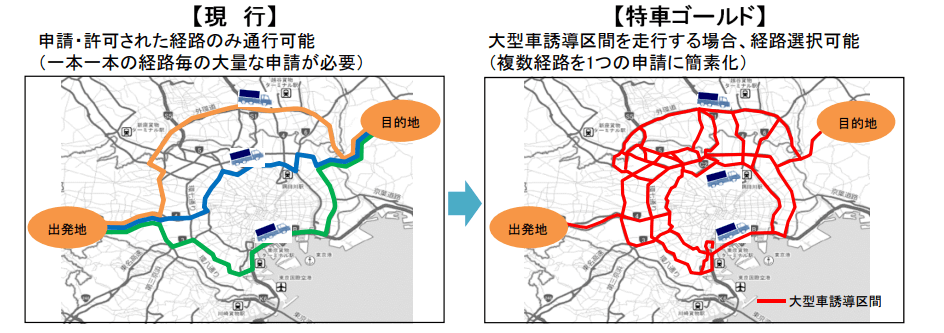

特車ゴールド制度(ETC2.0簡素化制度)とは、『大型車誘導区間※において包括的に許可が取れる制度』です。通常の申請では、申請した経路のみの審査となりますが、特車ゴールド制度では迂回路として考えられる大型車誘導区間全てにおいても審査が行われます。

これまで出発地と目的地が同じでも通行する道路が異なれば複数の迂回経路を申請していましたが、1経路の申請に簡素化できるようになりました。

この制度は、国土交通省が「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(平成26年5月9日)の発表により、適正に道路を利用して物流を支えている方には使いやすくといった取組で創設されたものです。 とても便利な制度ではありますが、全ての車両に適用されるわけではありません。しっかりと理解を深めていただけると幸いです。

引用:国土交通省資料

メリット

- 大型車誘導区間内であれば新たに許可の取得をせず通行が可能

通常であれば申請経路のみ通行可能ですが、事故や渋滞など通行止めがあった場合に現場判断で柔軟なルート変更が可能。 - ワンクリックで更新手続き簡略化

更新時はシステムより更新メールが届き、メールに従い確認・承認のみで更新が完結。 - 申請手数料の削減

迂回路が包含され、複数経路の申請が不要になることも。

※「大型車誘導区間」とは、道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。下記リンクから確認が可能です。https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-c/index.html

行政書士のポイント解説

①ワンクリック更新ができる条件は、申請の車両番号・台数・諸元・経路が全く同じ場合のみ!

申請内容が何も変わっていないはずなのにワンクリック更新ができないパターンとして経路変更が考えられます。 前回の申請から2年経ち、道路情報便覧が更新されている場合、同じ経路でも交差点番号が変わり経路の不連続修正を行うと経路変更にあたる場合があるので必ずご確認ください!

②大型車誘導区間の迂回路には「包括許可外」の経路が存在します。

特車ゴールド制度では個別審査が生じている区間を許可の対象外『包括許可外』としています。必ず通りたい道路が『包括許可外』になってしまう場合、申請書にその区間を含む経路を申請しましょう。そうすれば、通常の申請と同じように国道事務所は他の道路管理者に協議を回し、審査をしてくれます。

特車ゴールド制度の適用条件

では便利な特車ゴールド制度を利用するための条件を確認していきましょう!

- ETC2.0業務支援型車載器をセットアップした車両であること

- 申請先はオンラインのみ(窓口では受付不可)

- 大型車誘導区間が含まれる経路の申請であること

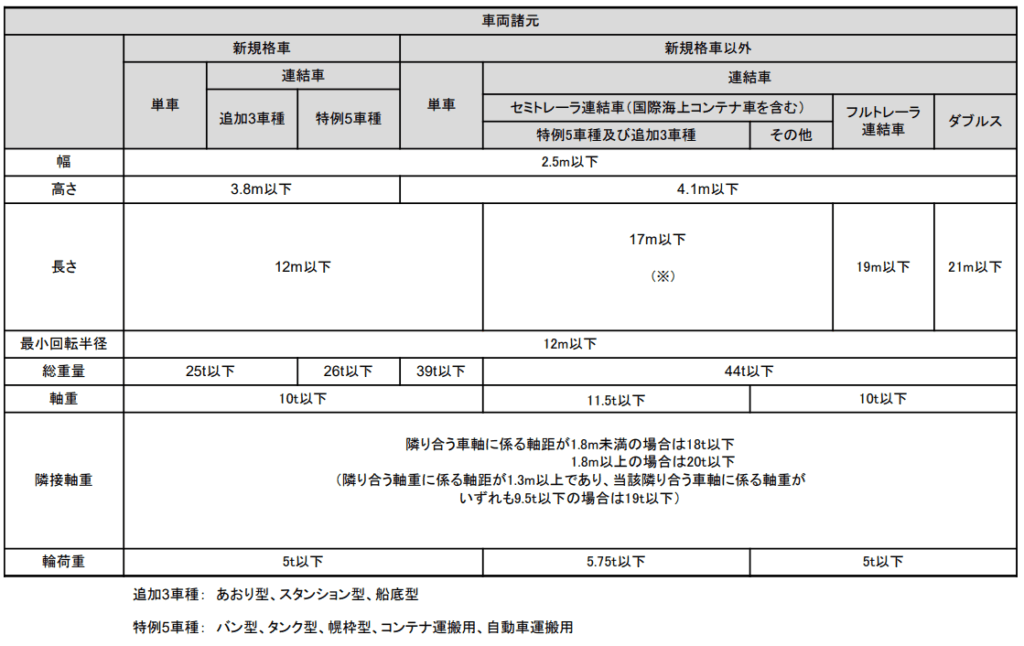

- 大型車両誘導区案申請に適合する車両であること(下記表を参照)

- ETC2.0装着者への特殊車両通行許可簡素化制度におけるプローブ情報の提供に同意していること

- ETC2.0装着者への特殊車両通行許可簡素化制度利用規約に同意すること

引用:国土交通省「特車ゴールド制度」資料

特車許可の有効期間が“4年間”に延長できる!?

特車ゴールド制度は、通常2年の有効期間が前提なのですが、以下の条件をすべて満たすことで最大4年間の許可延長が認められます。 更新頻度が4年に1回となることで、更新の手間も経費も抑えられます。条件に合致しているかどうか、ぜひご確認ください。

- Gマーク(安全性優良事業所認定)を取得していること

- 過去2年間に特殊車両通行許可に関する違反歴がないこと

この条件に該当しているとオンライン画面上で申請予約を押すと、「この申請は許可期間の延長が可能です」とメッセージで教えてくれます。 申請データの通行終了日を4年に変更し、申請データを提出時にGマーク認定書を添付して申請をしましょう。

4年許可でも例外・変更が必要なケース

長い許可期間の間で、変更が生じた場合には新たに申請が必要です。

- 車両寸法や構造の変更

- 車載器やナンバーの変更

- 通行経路の変更

- 違反歴が発覚した場合

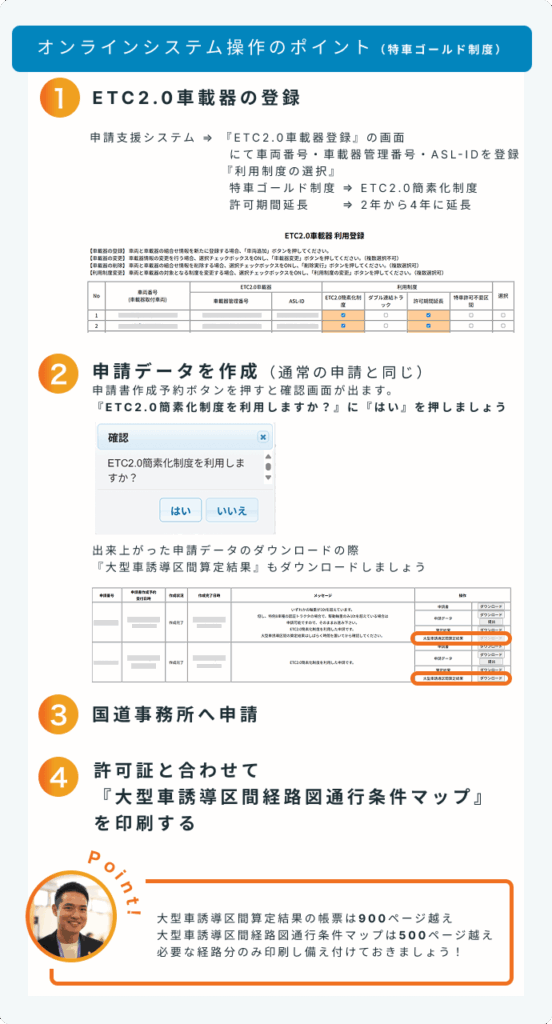

特車ゴールド制度におけるシステム操作の流れ

制度利用の条件を確認したので、実際にゴールド制度を利用する際の手続きについてご説明します。

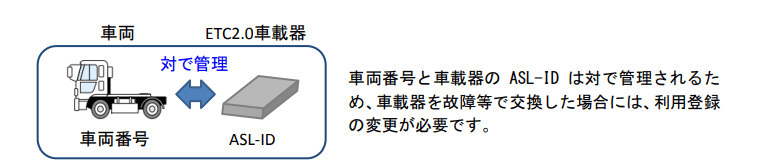

- ETC2.0車載器の登録 最初に「車両番号」とETC2.0車載器のセットアップ手順書に記載されている「車載器管理番号」、「ASL-ID」を入力します。

- 申請データ作成。通常の申請と同じように作成します。 出来上がった申請データをダウンロードする際、新たに大型車誘導区間算定結果帳票という項目があるので同じようにダウンロードして印刷します。

- 国道事務所へ申請します。

- 許可証を受領、印刷する際に大型車誘導区間経路図通行条件マップをダウンロードして印刷します。

▽特車申請の基本的な操作はこちらへどうぞ▽

特車ゴールド制度許可の携行書類

通常の申請より特車ゴールド制度の携行書類は多くなります。下記リストを参考にしっかり運行する車両に携行をしましょう。6、7に関しては全国版の内容で印刷する場合、枚数も膨大で、全部を印刷する必要はありません。申請した通行予定の経路の部分のみ備え付けておけば大丈夫です。

| 携行書類 | ||

|---|---|---|

| 1 | 車両内訳書 | |

| 2 | 通行経路表 | |

| 3 | 通行経路図 | |

| 4 | 特殊車両通行許可証 | |

| 5 | 条件書 | |

| 6 | 大型車誘導区間算定結果帳票 | 申請予約時にダウンロードできるもの |

| 7 | 大型車誘導区間経路図 | 大型車誘導区間通行条件MAP |

行政書士のポイント解説

大型車誘導区間経路図は、高速道路での取り締まりの際、必ずと言っていいほど提示を求められます。

ドライバーさんが提示できない場合は減点などになる場合もあるため、備え付けと提示できるよう情報の共有をしておくことが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 特車ゴールド制度を利用すると審査期間が短くなりますか?

A. いいえ。特車ゴールドであるために優遇されて期間が短くなるということはありません。通常の申請と同様の審査期間になっています。

Q2. ETC2.0車載器はどんなものでも使えますか?

A. 業務支援型ETC2.0に対応しており、プローブ情報を収集できる仕様のものに限られます。個人向けやナビ連動型のETC2.0は対象外です。車載器の仕様確認と、ASLIDの登録が必要です。

Q3. 大型車誘導区間なら全ての道路を自由に走れるんですか?

A. いいえ。あくまでも申請をして許可を得た経路に対して大型車誘導区間を迂回できるという考え方です。出発地あるいは目的地が違う経路の場合は個別に経路の申請が必要になります。

Q4. 車両や通行経路を変更した場合はどうなりますか?

A. 変更があった場合は、再度の許可申請や変更申請が必要です。車載器の交換・ナンバー変更なども登録情報の更新が必要です。

Q5. プローブ情報の提供って何ですか?

プローブ情報とは、ETC2.0車載器を通じて収集される車両の走行データのことです。 位置情報、通過時刻、急ブレーキの有無などが匿名で収集され、道路管理や交通安全対策のために国交省が活用します。制度利用にはこのデータ提供への同意が必要です。

まとめ

ここまで、特車ゴールド制度について詳しくご紹介してまいりました。

この制度は、ETC2.0車載器の導入を条件に、通常は制限されている大型車誘導区間を自由に迂回路として走行できるようになる、非常にメリットの大きい制度です。これにより、渋滞や通行止めなど、日々変化する交通状況に応じて最適なルートを選ぶことが可能となり、運送業務の効率化やドライバー負担の軽減に大きく貢献します。

さらに、『Gマーク(安全性優良事業所認定)』の取得により通常2年ごとに必要な特殊車両通行許可の更新が4年に1度で済むようになるのも、事業者様にとっては大きな魅力です。許可取得や更新の頻度が少なくなることで、手続きの手間やコストも軽減され、事業運営の効率向上が期待できます。

「便利そうだけど、自分でやるのは難しそう…」

そんな不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、特車ゴールド制度の申請には専門的な知識と正確な書類作成が求められるため、初めての方にとってはハードルが高い制度でもあります。

でも、どうかご安心ください。行政書士FUTAGO事務所では、特車ゴールド制度の申請実績を多数保有しており、制度の仕組みから運送事業者様ごとの状況に合わせたご提案まで、ワンストップで丁寧に対応しております。

✅ 書類作成から提出まで完全対応

✅ 継続的な許可管理・更新もサポート