【図解付き】大型貨物・大型乗用の通行止め標識を見分けるポイント

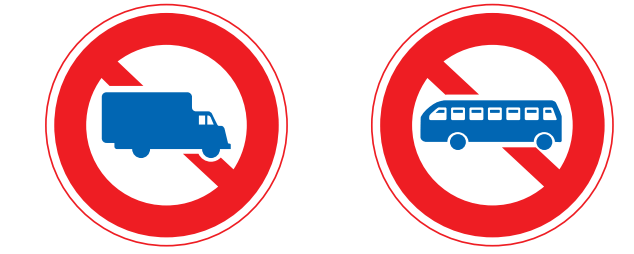

質問です!下の2つの標識の違いは何か分かりますか?

標識の中に書いてある車両に注目してみてください。

左が「大型貨物自動車等通行止め」でトラックなどの貨物を輸送する車両の通行止め、右が「大型乗用自動車等通行止め」で路線バス等の車両通行止めの標識です。道路標識で大型車両の通行禁止を見つけた場合に、自身の車両が対象なのか即時に判断できるように当記事を読んで理解を深めていきましょう。

▽弊社は特殊車両通行許可の申請代行を行っています。特殊車両についての記事はこちらから▽

大型車両通行禁止の標識とは?

交通安全の確保や道路施設の保全、地域住民の生活環境保護を目的として、道路交通法に基づき公安委員会が、「大型車両の通行を禁止」のため規制を実施しているものです。 特に住宅が密集する生活道路では、大型車両の通行により歩行者との接触事故や振動・騒音被害が発生しやすく、そうしたリスクを回避するための措置として位置づけられています。

標識の意味

この標識は、大型車両の中でも「大型貨物自動車」はこの先の道路は通行できないことを意味しています。 標識は赤枠に白地の円形で中央にトラック車両のシルエットが特徴です。

大型貨物通行禁止の対象となる車両

最大積載量が5t以上、車両総重量が8t以上の以下の車両が対象となります。

- 大型貨物自動車(大型トラック等)

- 大型特殊自動車(クレーン車、建設機械など)

- 特定中型貨物自動車

大型車両の中に、特定中型貨物自動車も含まれています。なぜ中型なのに大型車両通行禁止に該当するのでしょうか?

中型自動車の中でも特定中型貨物自動車は大型寄りの車両で、道路標識では大型車両と同等の扱いになるためです。 (2004年の法改正により大型⇒中型に区分が変わりましたが、積載量と車両総重量が重く通行禁止に該当します)

大型乗用自動車通行止めとは違う

大型貨物自動車通行止めに、大型乗用車である路線バスや観光バスは含まれません。

バスについては別に「大型乗用自動車等通行止め」の標識があります。

大型貨物自動車と大型乗用自動車の標識はどちらも似ていますが、真ん中に描かれているイラストが異なるのでよく注意しましょう。

大型乗用車通行禁止の対象車両

- 大型乗用自動車(車両総重量11t、最大積載量6.5t、乗員定員30人以上)

- 特定中型乗用自動車(車両総重量8t~11t、最大積載量5~6.5t、乗車定員11~29人)

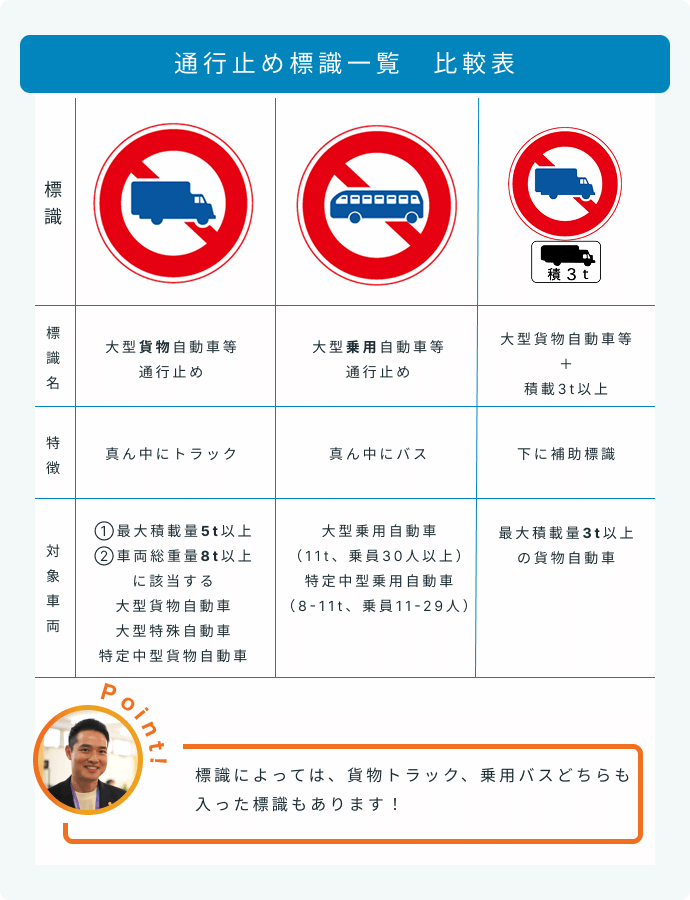

補助標識にも注意!4tトラックも通行禁止?

次の写真をご覧ください。本標識の下にもう一つ標識があります。

これは「補助標識」と言って、本標識に追加の規制が書かれているもので、この補助標識に注意が必要です。規制の対象範囲が変わります!

例えば、「積3t」と記載がある場合、最大積載量3t以上のトラックはすべて通行できません。 本来規制の対象は、大型車両(最大積載量が5t以上)ですが補助標識により大型トラック以外の中型4tトラックなどの車両も規制の対象になり、通行できなくなります。 運転する車両が大型車両に該当しなくてもしっかり標識は確認をしましょう。

通行規制はどこで確認できる?

大型車両の通行止めの規制がどこでされているのか確認したい場合、以下の手段で確認が可能です。

- 国土交通省の「通行規制情報提供システム」https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/

- 各都道府県警の公式ウェブサイト

- 警察署の交通規制課に問い合わせ

- 地図アプリや運送業向けナビ(※ただし最新情報とのズレに注意)

運送会社では、ルート選定時に安全担当者が最新の規制情報を確認し、ドライバーに正確な経路を伝達することが重要です。

大型車両通行許可の申請方法

荷下ろし先が規制された道路に面していてどうしても通行する必要がある…などやむを得ない事由の場合、 大型貨物自動車等通行止めの標識がある道路も通行許可を取得すれば走行が可能です。

警察署での申請手順と必要書類

申請は、通行する道路を管轄する警察署へ事前に「通行許可申請」を行う必要があります。 申請にあたっては、以下の書類を準備しましょう。

- 通行禁止道路通行許可申請書 2通(各都道府県の警察署HPよりダウンロード可能)

- 車検証の写し 1通

※ 自動車検査証などに記載の使用者の住所と自動車の保管場所の位置が異なる場合は、 自動車保管場所証明書などの車両を保管している場所がわかる書類が必要になります。

- 運行経路図(出発地~目的地までの詳細経路)2通

- そのほかの書類(やむを得ない理由を明らかにする書類など) 1通

申請先は、通行規制がかかる道路のある地域を管轄する警察署です。 通行しようとする道路が2つ以上の警察署の管轄にわたる場合、それぞれの警察署へ申請が必要となります。

申請手数料と許可までの期間

申請手数料は無料です。

申請から許可が下りるまでの期間は、通常3〜5営業日程度ですが、自治体や申請内容によっては1週間以上かかる場合もあります。 工期が決まっている工事などの場合は、余裕をもった申請が求められます。

有効期限

- 一時的なものについては、必要な日時を限定してください。

- 車庫などへの出入りなど恒常的に通行する必要がある場合は、最長3年間

- 事業などで契約期間などが指定されている場合は、その契約期間を許可の期間としてみなす。

許可証の携行義務と違反時の対応

交通の安全上の理由から必要により「交通誘導員を配置すること」など許可条件が付される場合があります。 提示義務があるため、警察官の職務質問時に提示できないと、たとえ許可を得ていても違反とみなされ罰則、罰金が科せられてしまいます。

許可が下りた後は、発行された「通行禁止道路通行許可証」「通行禁止道路通行許可の標章」を運転者が車内に携行しなければなりません。

携行忘れや紛失を防ぐために、車両ごとに許可証ホルダーを設けるなど、社内での管理体制を整えることが望ましいです。

大型車両通行禁止違反時の罰則

では万が一、標識を認識できず禁止道路を通行した場合、どのような罰則があるのでしょうか。

無許可走行の罰則内容

大型車両で通行規制区間を無許可で走行すると、「道路交通法違反」として以下のような処分が科されます。

- 運転者に対する反則金・違反点数(大型車:9,000円、違反点数2点)

- 会社に対する行政指導や改善命令

- 重大事故発生時には刑事責任の追及

特に業務としての運行中に違反した場合、運送会社の信用にも大きく影響します。

許可証不携帯の実例と対策

「許可は取得していたが、ドライバーが許可証を持っていなかった」という事例は少なくありません。 このような場合でも、警察官に提示できなければ違反として扱われる可能性があり、注意が必要です。

対策としては、

- 許可証の写しを事前にドライバーへ手渡す

- 運行前点呼時に所持確認を行う

- デジタル保管と併用し、スマホで表示可能な形式で共有

などのルール整備が有効です。

ドライバー教育とチェック体制

通行規制の遵守は、ドライバー個人任せではなく、会社としての運行管理体制が鍵を握ります。特に以下の取り組みが有効です。

- 新人ドライバー向けの規制標識講習

- 通行禁止道路リストの社内共有

- 運行管理者による経路チェックと記録

また、違反発生時は再発防止策として、社内研修や個別指導を行い、全体での安全意識向上を図ることが求められます。

まとめ

今回は、「大型車両通行禁止」の標識の意味や見分け方、通行規制の確認方法、そして通行許可について、わかりやすくご紹介してきました。

私たち行政書士FUTAGO事務所では、特殊車両通行許可の申請をお手伝いしています。ちなみに、今回テーマにした「大型車両通行禁止」の通行許可とは、少し違う制度になりますが、どちらも運送業にとっては大事なポイントです。

日々の運送業務では、「この道は通っていいのかな?」「許可が必要なのかな?」といった確認をきちんとすることが、安全な運行やトラブル防止につながります。特に大型車や特殊車両を扱う場合、道路への負荷も大きくなるため、事前のルート確認や許可の取得がとても大切です。